編注:福音聯盟有時會發表對藝術或媒體作品的批判性評論,這不應被理解爲對該作品的推薦。福音聯盟經常討論電影、電視和其他形式的藝術作品,主要是因爲它們在幫助我們理解所要接觸的文化。在你決定觀看任何我們評論的作品之前,建議閱讀《「我可以看這部電影嗎?」:基督徒觀影指南》。

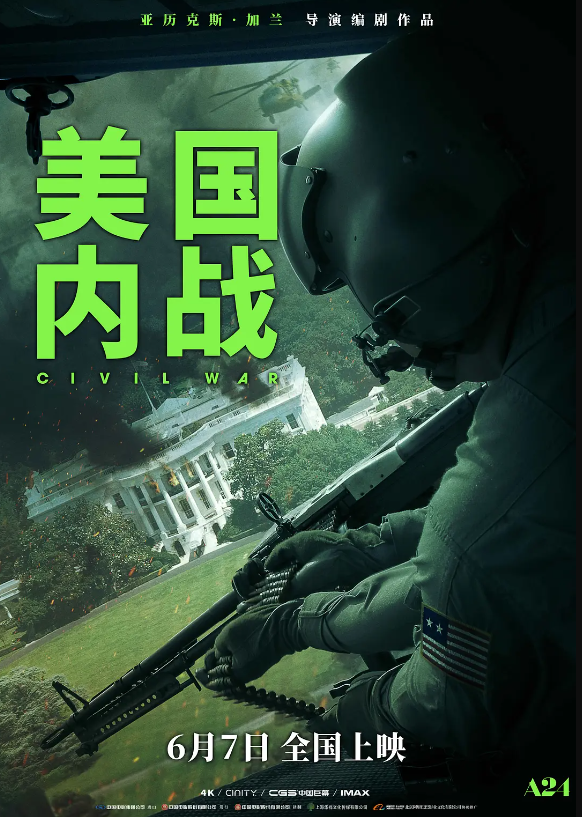

《美國內戰》(Civil War,又譯《帝國浩劫》或《美帝崩裂》)是一部關於不遠的將來美國爆發內戰的反烏托邦故事,其核心主角是路透社的資深戰鬥攝影師李(Lee,克爾斯滕·鄧斯特飾)。影片講述了李和其他一小群攝影記者試圖記錄發生在華盛頓特區的一場戰役所經歷的事情,當然,這場戰役是影片中假想戰爭的一部分。

《美國內戰》(Civil War,又譯《帝國浩劫》或《美帝崩裂》)是一部關於不遠的將來美國爆發內戰的反烏托邦故事,其核心主角是路透社的資深戰鬥攝影師李(Lee,克爾斯滕·鄧斯特飾)。影片講述了李和其他一小群攝影記者試圖記錄發生在華盛頓特區的一場戰役所經歷的事情,當然,這場戰役是影片中假想戰爭的一部分。

有一次,年輕的同事傑西(Jesse,凱莉·斯帕尼 飾)問李,他們用照片記錄下的這場血腥混亂是爲了什麼。傑西代表了觀眾,因爲我們也對這場衝突中的「爲什麼」「是什麼」和「誰跟誰」等問題充滿好奇。但李回答說:「我們不問。我們錄下來,是爲了讓其他人問。」在這裡,李是在爲影片的創作者、英國電影製片人亞歷克斯·加蘭(Alex Garland)(執導《機械姬》)說話。

在《美國內戰》中,加蘭有意迴避回答他所描繪的畫面自然會引發的問題。這類問題有很多:這場內戰是如何開始的?內戰持續了多久?是否有其他國家捲入其中?是什麼政治問題導致得克薩斯州和加利福尼亞州結成軍事同盟?爲什麼紐約市成了飽受戰爭蹂躪的鬼城,而其他城鎮卻似乎毫髮無損?爲什麼加拿大貨幣如此值錢?爲什麼「西方聯盟」要暗殺「連任三次」的美國總統(由尼克·奧弗曼飾演)?戴著紅色墨鏡的可怕傢伙是誰(傑西·普萊蒙斯 飾)?他問「你是什麼樣的美國人」是什麼意思?也許最重要的是,這場衝突中是否存在道德上「正確」的一方?

我想提醒大家的是,這部電影充滿了 R 級語言和激烈的暴力,觀眾無疑會有很多這樣的疑問。但加蘭始終堅持,這部電影的唯一責任,就像它所跟隨的中立媒體攝影師一樣,是展示,而不是講述;是記錄,而不是解釋。

加蘭挑戰觀眾去填補空白:你認爲影片中的圖像意味著什麼?你將如何勾勒出美國走到這樣一個地方的可能歷史?慷慨激昂的解釋會像任何重大新聞所引發的一系列熱議一樣千差萬別。

歸根結底,《美國內戰》令人不安的並不是它對未來烏托邦的想像,而是這部電影體現了我們已經身處的不同現實。美國人生活在不同的微觀世界中,在任何以我們爲媒介的圖像或視頻中(比如這部電影),我們看到的都是不同的東西。

《美國內戰》是一面鏡子,不是因爲它反映了我們當前的政治黨派之爭,而是因爲它反映了一個世界,在這個世界裡,我們中越來越少的人看到相同的現實,或分享共同的敘事。與其說是影片內容捕捉到了時代精神,不如說是影片引發了解讀混亂。

這部電影讓我想起杰倫·拉尼爾(Jaron Lanier)寫過的一篇關於社交媒體時代由算法驅動的碎片化的文章。他稱之爲「劃時代的發展」,因爲它侵蝕了共鳴或共同敘事的能力:「誤解你的人看不到你所看到的世界,反之亦然。……我們比以往任何時候都更難看到別人所看到的東西,因此我們也更難理解對方。」

《美國內戰》的每一位觀眾看到的都是同一部影片,但每個人腦海中產生的想法和情感卻大相徑庭——這在很大程度上是由算法向每個人灌輸的過度個性化的「現實」造成的。

加蘭爲觀眾提供了拼圖,但讓我們將它們連接起來,看看會出現怎樣的大畫面。這些碎片被有意渲染,以引發各種解讀。例如,加利福尼亞州和得克薩斯州結盟(西部聯盟)的原因是什麼?

根據觀眾已有的偏見,解讀會有很大的差異。那些傾向於從種族批判理論的角度解讀現實的觀眾可能會得出結論,影片中的「戰爭」主要是由種族主義驅動的。認爲拜登靠選票作弊上臺的人士會從 1 月 6 日(國會山騷亂——譯註)的視角來看待《美國內戰》。反法西斯主義者和自由主義者、女權主義者和本土主義者,以及介於兩者之間的所有人都會找到證據,想像出符合他們政治立場的對《美國內戰》的解釋。那些憎恨川普的人可能會發現影片的高潮是一種宣泄。那些憎恨拜登的人也會如此。這就是加蘭的觀點。

影片最後的畫面以 1979 年美國自殺樂隊的歌曲"Dream Baby Dream"爲背景,這令人不安。更樂觀的觀眾可能會把這首歌理解爲加蘭給美國人的挑戰,即避免烏托邦,加倍努力實現美利堅合眾國的夢想。但我認爲,他更希望我們每個人都能思考一下,在壓抑的不滿情緒以及對正義和復仇的渴望的驅使下,結局中令人震驚的意象是如何與我們的夢想和幻想相契合的。影片給觀眾留下了一個令人不安的問題: 如果你喜歡這部電影的結局,爲什麼?

不過,儘管這種「選擇你自己的內戰奇幻冒險」概念可能很有趣——尤其是作爲對我們的技術驅動的碎片化和正義感分歧的一種反映——但它並不能完全令人滿意。

我們真正渴望的不是一個模糊的正義願景,在這個願景中,我們中的任何一個人都可以看到個人的勝利,或宣佈道德上「正確」的勝利(只要是我方獲勝)。我們想要的是一種針對邪惡的具體正義,這一點已經達成共識。我們想要的是一種勝利的敘事,它不僅對某個族群,而且應該對所有族群都是好的和真實的。我們這個超主觀、各自爲政的世界讓我們感到空虛。我們不想要模棱兩可的目的,我們不想要爲了族群而族群(這隻對媒體公司有利——《美國內戰》中就暗示了這一點)。戰爭是殘酷的,解放的代價是巨大的,我們自然希望戰爭是爲了道德正義的事業。

《美國內戰》讓許多觀眾和不少評論家感到失望,因爲它拒絕對正義戰爭或某一事業的相對道德價值進行權衡。即使加蘭的「客觀記者」姿態是可以理解的,但它也會讓觀眾感到沮喪,因爲他們可能會將其視爲兩面派、第三條道路或某種中立的孤立主義。

爲什麼我們不喜歡這些「主義」?因爲我們渴望絕對真理和道德清晰。在我們的直覺中,我們知道有好人和壞人、對和錯的雙方、正義和非正義的戰爭。客觀報導現實有其重要作用,但它本身並不是目的。我們還需要評估和解釋,這種評估和解釋不是按照某個族群的劇本進行的(在當今的媒體環境中經常出現這種情況),而是按照更高的、普遍的價值觀進行的。

這種道德清晰度的「線路」來自上帝,上帝是「好」「正確」和「公正」等詞能夠客觀定義的唯一邏輯基礎。我們對這些問題的具體性和普遍性的渴望是上帝存在的有力證明,當我們看到明顯是善的東西戰勝明顯是惡的東西時,我們所感受到的情感滿足感也是如此。

與《美國內戰》中暴力無常、模棱兩可的結局相比,昆汀·塔倫蒂諾(Quentin Tarantino)的《無恥混蛋》(Inglourious Basterds)和《好萊塢往事》(Once Upon a Time in Hollywood)(劇透在此)的結局則截然不同。前者讓觀眾看到希特勒與滿劇院的納粹一起遭到刺殺,共同獲得滿足感。後者展現了布拉德·皮特(Brad Pitt)和萊昂納多·迪卡普里奧(Leonardo DiCaprio)在曼森家族兇手殺死莎朗·塔特(瑪戈-羅比 飾)之前將其殺死,這也令人感覺挺爽。我們喜歡這些篡改歷史的畫面,因爲我們喜歡道德上明確的正義。這也是爲什麼最受人喜愛的戰爭電影往往是那些「陣營」明顯、犧牲代價明顯的電影。

也許是無意的,但《美國內戰》最有先見之明的一點可能是,模棱兩可、任意妄爲、強權即公理是世俗時代唯一可能的「公理」。一種文化拋棄了上帝,也就拋棄了正義的唯一基礎。

這是一個令人沮喪的觀點,這也是爲什麼《美國內戰》是一部相當令人沮喪的電影。但這也凸顯了基督徒的機會,因爲我們確實有一個不依賴人類法官的終極正義敘事。我們有一個元敘事,可以拼湊歷史的拼圖,指引我們走過混亂的人生。我們擁有在苦難中寄予希望、在衝突中實現和解、在眾說紛紜中認清真理的資源。

我們擁有這一切,是因爲我們在聖潔的上帝——一位完全公義的審判者——那裡找到了它們,我們也應該幫助他人在祂那裡找到它們。

譯:DeepL;校:JFX。原文刊載於福音聯盟英文網站:Who’s Fighting and Why in 『Civil War』? Ask the Audience.