編注:福音聯盟評論過的電影並不適合所有人。爲了幫助讀者明智地做出觀影決定,請閱讀《「我可以看這部電影嗎?」:基督徒觀影指南》並查閱相關影片的內容指引。

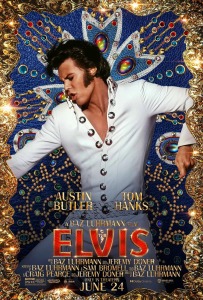

在巴茲·魯赫曼(Baz Luhrmann)導演的傳記片《貓王》(Elvis)的最後一個令人心碎時刻,我們看到一個臃腫、流汗、身陷吸毒成癮的貓王(奧斯汀·巴特勒飾)用鋼琴自彈自唱《奔放的旋律》("Unchained Melody")。這一幕根據貓王1977年6月21日在南達科他州拉皮德(Rapid City, South Dakota)舉行的音樂會上演唱這首歌的實際鏡頭拍攝,當時他42歲。兩個月後,他就去世了,影片的這一幕給人以強烈的情感衝擊。

這首歌本身也是使這一場景充滿力量的部分原因。《奔放的旋律》本質上是一首類似讚美詩的歌曲,在關於失去的愛、孤獨和無常的民謠節奏中尋求世俗的超越。但貓王唱這首歌的背景使這首歌更加悽美。在視覺上,他看起來在生與死之間徘徊:仍然是一個了不起的天才,但已經被過度的名聲耗盡了自己。當他唱出標誌性的歌詞:「孤獨的河流哭喊著,『等著我,等著我』,我會回家的,等著我」時,貓王可能是在談論自己的故居「雅園」(Graceland),也可能是在說天堂。他的「哭喊」是一種離去、一種疲憊,類似於詩篇90:9所說的「我們度盡的年歲好像一聲嘆息」,標誌著對自身有限的認識和對結局的預備,就像我們迫切需要睡眠時無法抵擋的哈欠。

最後一個鏡頭所展現的今生和死後之間的邊緣時刻是一部電影的恰當結局,在風格和內容上,它將貓王定位爲一個偶像歌手,其開創性的音樂融合產生於對立面碰撞的融合(摩擦):天與地、美德與罪惡、真敬拜與偶像、靈性與肉體。然而,貓王內部最大的爭戰也許是影片最後一幕所捕捉到的緊張關係:在「凡有血氣的盡都如草」這一受到時間限制的生命之脆弱性(賽40:6)和在我心中的永恆(傳3:11)對不朽和不朽的愛的渴望之間。

《貓王》(PG-13級)一片的結構和節奏捕捉到了生命的短暫性。雖然情節在很大程度上是按時間順序排列的,但魯赫曼的這部電影並不是在講「這個導致了那個」的故事,而是在講標誌性的時刻——藝術家生活和事業中的決定性階段和轉折點。雖然不是一部音樂劇,但影片在其引人入勝的表演場景中最爲閃亮,從貓王1968年的《王者回歸》特別節目(1968 Comeback Special)到他在拉斯維加斯的首演,再到前述《奔放的旋律》作爲最後表演,巴特勒抓住了貓王的聲音、動作和及其幅度,通過魯赫曼標誌性的超強剪輯和美學極致主義(參見:《紅磨坊》和《了不起的蓋茨比》),使其更加動感。

《貓王》(PG-13級)一片的結構和節奏捕捉到了生命的短暫性。雖然情節在很大程度上是按時間順序排列的,但魯赫曼的這部電影並不是在講「這個導致了那個」的故事,而是在講標誌性的時刻——藝術家生活和事業中的決定性階段和轉折點。雖然不是一部音樂劇,但影片在其引人入勝的表演場景中最爲閃亮,從貓王1968年的《王者回歸》特別節目(1968 Comeback Special)到他在拉斯維加斯的首演,再到前述《奔放的旋律》作爲最後表演,巴特勒抓住了貓王的聲音、動作和及其幅度,通過魯赫曼標誌性的超強剪輯和美學極致主義(參見:《紅磨坊》和《了不起的蓋茨比》),使其更加動感。

當然,影片要把貓王的42年時間濃縮到159分鐘內,所以爲了達到壯觀的整體效果對事實進行自由發揮也是難免的。從一個角度來說,貓王這個真實的人在關於貓王的神話中扮演著次要角色。但這也是重點的一部分。對大多數人來說,貓王從來都不是一個在現實中認識的人,而是一個通過媒體得到觀看的神話。他的「生命」不是在現實中,而是在媒介化了的各種景象中:Spotify歌曲、YouTube視頻、沃霍爾藝術、蠟像館雕像、1950年代風格餐廳的海報,以及拉斯維加斯的塑像。

沒有一個失去的生命所有的事實都能得到完美呈現。一旦我們死了,我們的故事就必然被歸入半真實的記憶和部分重建的領域。無論是在勤奮的歷史學家、心愛的家庭成員,還是異想天開的電影製片人手中,我們死後所講述的故事總是部分虛構。這對貓王來說是真的,對我們來說也將是真的,至少在還沒有抵達天堂「到那時就全知道」的這一邊(林前13:12)。

貓王被生命的有限所困擾,其他人也是如此——即使他們沒有通過穿著皮衣、扭動臀部來表達憤怒。魯赫曼通過一個令人驚訝的選擇突出了這種普遍的焦慮——他藉著這位藝術家的長期經紀人湯姆·帕克上校(湯姆·漢克斯飾)的敘述來講述貓王的故事,他自己想要不朽的野心與貓王的野心緊密相連。

雖然貓王的動機可能比帕克的更純粹(貓王是爲了音樂;帕克是爲了錢),但他們都被一種時間緊迫的感覺所驅使。在人生這片迷霧中(雅4:14),他們能做什麼,才能做出成績?正如帕克在影片最後告訴普雷斯利的那樣,「我們是一樣的……我們是兩個奇怪的、孤獨的孩子,向著永恆的方向前進」。

今天很少有人記得帕克,他是一個孤獨的、多病的人,把他的財富投入了老虎機。相比之下,我們都記得貓王。但他的命運真的那麼令人鼓舞嗎?他也是孤獨地病死的——受到不健康的習慣和破碎的心摧殘。他僅僅「活在」文化記憶和歷史影響中,至少現在是這樣。但隨著時間的推移,這些都會消逝。

貓王是否在永恆當中,在天國裡真正意義上活著?我們無法確定,儘管基督信仰是他故事的一部分,並在他的音樂中表現得特別明顯——有時甚至很明確的。然而,魯赫曼並沒有花很多筆墨描述這一點,僅僅提到了貓王對黑人福音音樂和像羅塞塔·塔普(Rosetta Tharpe)姐妹(由Yola扮演)這類先鋒藝術家的喜愛。影片開頭的一個場景顯示,年輕的貓王(凱頓·傑伊飾)在一個黑人五旬宗教堂得到了「聖靈充滿」,這將他牢牢地置於教會音樂和流行音樂的交織敘述中。

然而,魯赫曼從未將貓王的基督信仰作爲他生活(或死亡)中的屬靈現實來探討,只是作爲音樂影響的現實。也許這就是爲什麼他的死亡被完全框定在流行文化遺產而不是屬靈結局上。如果他的「靈魂」繼續存在,那是在音樂的靈魂中,僅此而已。但這有什麼可安慰的,特別是對貓王本人而言?

想像一下,這部影片其實是在告訴年輕的貓王、湯姆·帕克或今天任何被追求意義所累的年輕人,「別擔心,你在生與死中唯一的安慰是,你可能可以用你短暫的生命做一些壯觀的事情,並在此後短暫的時間裡被人記住——雖然你自己已經不存在了,也不會在身邊享受這種聲譽。」

基督信仰中的答案無限地令人欣慰:「我無論是生是死,身體靈魂皆非己有,而是屬於我信實的救主耶穌基督。」

我們的盼望不在於我們擁有什麼或如何被記住,而在於誰擁有我們並不再記住我們的罪(來8:12)。感謝神!

魯赫曼的電影似乎得出結論,貓王所達到的「永恆」存在於他與粉絲的持續關係和對流行文化的持久影響中。本文開頭的電影截屏讓人隱約想起米開朗基羅的《創造亞當》,也暗示了這個方向:貓王作爲神聖的創造者,今天仍然「伸出手來」激勵我們。

但這種關係有一天會結束。對貓王和我們所有人來說,最終最重要的不是我們向誰伸出了手、影響了誰,或者通過我們短暫的輝煌鼓舞了誰,而是誰向我們伸出了手,拯救了我們,並把我們引向了永不褪色的輝煌。

譯:DeepL;校:JFX。原文刊載於福音聯盟英文網站:Time Goes By: 'Elvis' and Eternity.