1968 年,海蒂·詹金斯(Heidi Jenkins)大學期間,美國動盪不安——街頭騷亂、政治抗議、疫情肆虐,性解放運動方興未艾。

「當時大學裡掀起罷課潮,我也跟著參與其中,」海蒂回憶道,「我在哈佛廣場遊行,高喊各種口號。在我眼裡,女權解放運動簡直是天大的好事。我堅信我的身體我做主。」

因此,在著名的羅訴韋德案(Roe v.Wade)通過七個月後,海蒂發現自己懷孕時,第一反應就是預約計劃生育診所(即墮胎診所——譯註)。

「診所的人告訴我,墮胎只是一個安全的小手術,」海蒂說,「手術後兩天我就去露營了,想裝作一切都很正常——但事實並非如此。」

她的生育經歷充滿坎坷。婚後因不孕困擾,最終通過試管嬰兒技術才得以懷上雙胞胎。讓人意外的是,一年後她又自然懷孕了。但是,面對雙胞胎幼兒的照料壓力,加上丈夫經常出差不在身邊,她又一次選擇了墮胎。

「我並沒有感到輕鬆,反而陷入了巨大的痛苦,」她說。在這種煎熬中,她聽了寇爾森(Chuck Colson)的演講,決定信主。

「當時我想,試一試又何妨?」她說。

這個決定改變了她的生活。「我開始研讀聖經,逐漸理解神對我的安排和眷顧,明白了聆聽神的話語、學習聖經到底意味著什麼。」她說。後來,她開始參加提摩太·凱勒主持的救贖者長老會,同時在一家幫助意外懷孕女性的公益機構做志願者。

近二十年來,海蒂已經爲數百位有過墮胎經歷的女性提供輔導。這些女性都面臨著和當年的她一樣的困擾:「既然墮胎是合法的,爲什麼我會感到如此愧疚?我究竟能否原諒自己?」

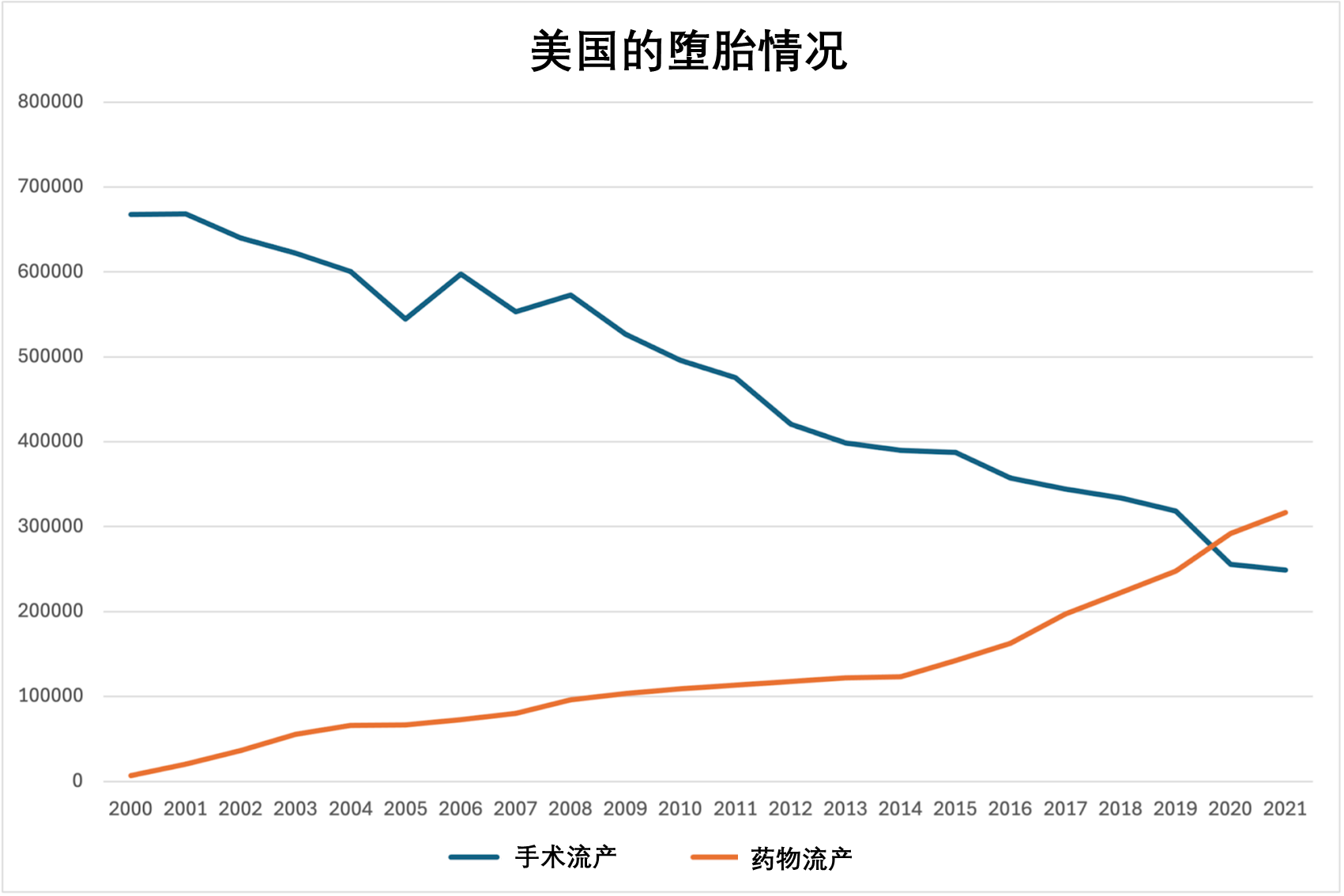

時至今日,儘管墮胎環境已經發生巨大變化,這些困擾依然存在。自從海蒂 1991 年第二次墮胎以來,美國每年的墮胎數量已下降了四成以上——但近年來又呈現回升態勢。造成這種現象的原因之一是墮胎藥物更容易獲得,遠程醫療諮詢也更加普及。這兩項服務在新冠疫情期間以及 2022 年最高法院推翻「羅訴韋德案」後都明顯增長。

時至今日,儘管墮胎環境已經發生巨大變化,這些困擾依然存在。自從海蒂 1991 年第二次墮胎以來,美國每年的墮胎數量已下降了四成以上——但近年來又呈現回升態勢。造成這種現象的原因之一是墮胎藥物更容易獲得,遠程醫療諮詢也更加普及。這兩項服務在新冠疫情期間以及 2022 年最高法院推翻「羅訴韋德案」後都明顯增長。

在這些變遷中,海蒂始終如一:傾聽有過墮胎經歷女性的訴說,爲她們提供援助資源,陪伴她們禱告,有時也會向她們傳遞基督的福音。

「神讓我經歷這些,自有祂的美意,」海蒂說,「祂可以使用我所有的過錯。萬事都在祂的掌控之中,即便是我們所犯的錯誤。」

二戰結束三年後,海蒂出生在紐約市的一個中產家庭,父親是位證券經紀人,母親富有藝術天賦。她的出生喜訊還登上了《紐約時報》)。

海蒂父母都是猶太人。一天,她父親艾倫·蓋奇(Alan Gage)從老闆那裡得到了一本新約全書,這本書引導他參加了葛培理的佈道會,最終信主。從那時起,他開始給兩個女兒讀聖經,並著手尋找一個合適的教會。

「我記得我們全家投票,決定加入紐約上東區的一間長老會教會,」海蒂回憶起 12 歲時的往事說,「我們全家四口一起受洗,成爲了長老會的成員。」

海蒂很享受去教會的時光。1963 年,她參加了堅信禮課程,在會眾面前鄭重確認了自己的信仰。

然而,進入大學後,一切都改變了。

1966 年秋,海蒂入讀惠洛克女子學院(Wheelock College,現已並入波士頓大學)。那年美國極其動盪不安——民權運動領袖詹姆斯·梅雷迪斯(James Meredith)在密西西比州參加示威遊行時遭到槍擊,越南戰爭正陷入膠著,《時代週刊》甚至刊文質疑「神是否已死」。

隨著周遭環境的影響,海蒂逐漸不再去教會,轉而投身街頭遊行活動。

「我開始參與波士頓的女權運動,」她說,「70 年代的女權主義宣傳,我可以說是全盤接受,深信不疑。」

除了參加社會運動,海蒂主修教育專業,對新興的「開放式課堂」教學理念尤爲著迷。這種教學模式提倡大班教學,讓不同年齡段的孩子一起學習,設立多個學習中心,讓學生按照自己的節奏來學習。她在波士頓公立學校的第一份工作並不順利——校方認爲她是個嬉皮士——後來她轉到了康涅狄格州斯坦福德市任教。

「當時我們一群年輕人住在一起,一起工作,」海蒂回憶道。她與一位男同事墜入愛河,「然後意外懷孕了」。

海蒂很清楚,這個時機並不適合要孩子:她還未婚,沒有自己的房子,教育學碩士學位也沒拿到。更糟的是,她甚至無法向母親求助——母親剛剛因癌症離世。

沒關係,她安慰自己。我能搞定。畢竟她參加過那麼多女權遊行——她深信這是她的身體,她的人生,應該由她自己做主。

但那個被醫生稱爲「安全、小手術」的墮胎,卻引發了感染,隨後她對治療感染的青黴素又產生了嚴重過敏反應。

天啊,她不禁想到,這是神對我的懲罰嗎?

她說,「雖然身體最終康復了,但我的內心卻留下了難以癒合的傷痕。我總是擔心自己再也無法懷孕了,我整天自責,開始自暴自棄。」

幾年後,她最擔心的事似乎真的發生了。

八十年代初,海蒂已是一位年過三十的成功廣告客戶主管。一個週末,她在長島漢普頓斯與朋友度假時,在網球場上邂逅了一位年輕男士。

這位名叫鮑勃·詹金斯(Bob Jenkins)的男士同樣是位三十多歲的精英,年紀輕輕的他已經坐上了一家房地產金融公司副總裁的位置。

當好友們打趣撮合時,海蒂說鮑勃不是她喜歡的類型。但命運弄人,幾週後兩人便開始約會,兩年後他們在磚石長老會(Brick Presbyterian Church)舉行了婚禮。這座教堂隸屬美國長老會(PCUSA),也是海蒂一家人常去禮拜的地方。《紐約時報》還專門登出了「海蒂·蓋奇喜結良緣」的消息。

婚後的生活似乎一切都很完美:寬敞的公寓,蒸蒸日上的事業,海蒂也很快就懷上了孩子。

然而,海蒂不幸流產,她覺得這是神對她之前墮胎的懲罰。之後海蒂一直無法懷孕,更讓她堅信這就是她必須承受的代價。在隨後的幾年裡,她經歷了無數次不孕治療,包括嘗試了五次當時最新的試管嬰兒技術,可每次都以失敗告終。

後來,海蒂終於懷上了雙胞胎。但這九個月的孕期對她來說仍是一場煎熬——劇烈的晨吐讓她十分難受。在孕中期,她又出現了早產徵兆,不得不服用藥物,可是藥物的副作用讓孕期反應更加嚴重。接下來的三個月,她只能躺在床上靜養,整日提心吊膽,生怕會失去腹中的寶寶。

最終,她順利產下了兩個健康的寶寶,一個六磅重,一個七磅重。這對鮑勃和海蒂來說簡直是天大的喜事。

「即便如此,我還是不敢相信神已經原諒了我曾經的墮胎,」她說,「我總是忍不住去喚醒熟睡的寶寶,就是爲了確認他們還活著。」

就在雙胞胎剛滿週歲時,海蒂驚訝地發現自己又有了身孕。

令人諷刺的是,這次意外懷孕在海蒂看來,彷彿又是上天的一次懲罰。

「我們該怎麼辦?」鮑勃和海蒂不知如何是好。原本覺得寬敞的兩居室公寓,如今要容納一對蹣跚學步的雙胞胎和一條狗,頓時變得擁擠不堪。他們住的社區裡沒有一個公園能同時讓孩子和狗玩耍。更糟的是,鮑勃·詹金斯最近剛剛升職。

「我要管理四個辦公室,手下有五六十名員工,」鮑勃說,「每天早上八點出門,晚上七八點才能回家。週六還得加班六到八個小時。忙的都要飛起來了......連喘息片刻的功夫都沒有。」

鮑勃不想再要孩子。海蒂也清楚記得上次懷孕時的痛苦,那幾個月只能臥床休養。現在有兩個幼童要照顧,她哪還能再經歷一次?何況他們的公寓本就太小——多一張嬰兒床都放不下。雙胞胎好不容易才能安穩睡過整夜,她實在無法想像要如何同時照顧三個孩子。

「第一次去私人診所時,我說我們還需要時間考慮,」海蒂回憶道,「第二次去時,我又臨陣退縮了。第三次,我依然沒有勇氣。直到第四次,我才最終下定決心做了手術。」

她永遠記得自己站在自動取款機前的那一刻,「看著機器吐出一張張鈔票,馬上我就要拿去支付手術費用,我的淚水止不住地往下流。」

這一次,無論是她還是鮑勃都沒有感到解脫。

「我們立即就後悔了,」鮑勃說,「之後很長一段時間裡,我們都在相互埋怨。」

「很明顯,我們做了錯誤的決定,」海蒂說,「墮胎之後,我們賣掉了原來的公寓,在一個環境更好的社區買了更大的房子,那裡有公園可以帶孩子和狗去玩。雙胞胎也開始上幼兒園了。之前所有讓我擔心的小問題基本都已經迎刃而解。」

然而,海蒂陷入了深深的痛苦。「我完全崩潰了——對那些建議我墮胎的人,我既悲傷又憤怒。就這樣,羞愧、內疚、焦慮、抑鬱折磨著我。」

她的抑鬱症很嚴重,持續了很長時間,最後不得不靠藥物治療。「那段時間的我大概讓人很難忍受。」

就在這時,海蒂的姐姐邀請他們去聽寇爾森的演講。

南希·德莫斯(Nancy S. DeMoss)是寡婦,她對那些不信主的人很有負擔。在丈夫、保險業鉅富阿特·德莫斯(Art DeMoss)去世後,她開始爲非基督徒舉辦高端晚宴。這些晚宴多在德莫斯之家(DeMoss House)舉行,這座建築主要爲學園傳道會(Cru)的行政事工團隊提供辦公場所。海蒂的姐姐薇琪(Vicki)在德莫斯之家工作,她覺得鮑勃和海蒂會對寇爾森的演講感興趣。

果然不出所料。鮑勃在大學時期就聽說過寇爾森是理查德·尼克松總統的顧問,他們夫婦都記得這位顧問後來因妨礙司法公正而認罪。聽說他在服刑期間成了基督徒,他們很好奇他會分享些什麼。

「寇爾森分享了獄中的信主經歷,」海蒂說,「雖然他做過一些令他後悔的事,但他身上卻散發出平安與喜樂,讓我羨慕不已。」

那時的海蒂雖然也去教會做禮拜,偶爾也會禱告,她以爲這樣就算是得救了。

「但寇爾森解釋說,這些表面的舉動並不能讓我成爲真正的基督徒,」她說,「他說每個人都必須讓基督進入他們的生命,只有這樣才能真正體會到神的愛,明白祂對我們生命的計劃,在永生中與祂同在......演講結束後,他給了我們做決志禱告的機會。」

當工作人員遞給她一張需要勾選的卡片時——上面寫著「我已接受基督」「我想了解更多信息」「我想參加查經班」——海蒂毫不猶豫地把每一項都打了勾。

海蒂開始在德莫斯之家查經,同時接受基督教心理醫生的輔導。她把神寬恕的經文寫在小卡片上,貼在各個地方——浴室的鏡子上、錢包裡、辦公桌上,連遛狗的牽引繩上都貼著(比如《詩篇》103:12 和《約翰一書》1:9)。她還參加了研經團契(Bible Study Fellowship),以及提摩太·凱勒牧師的妻子凱西帶領的查經班。

那時候,救贖主長老會才剛成立兩年,和詹金斯家的雙胞胎一樣大。像海蒂一樣,教會早期的許多成員都是在德莫斯之家接觸福音並接受培訓的。不久後,鮑勃和海蒂開始每個主日上午去磚石長老會,晚上則去救贖主長老會。

「我第一次在中央公園遇到劫匪時,正好在用索尼隨身聽收聽提摩太的『愛你的仇敵』的講道錄音,」海蒂說。所以當劫匪用槍指著她,叫她把東西交出來時,她異常冷靜地回答:「給你,拿去吧!」

在海蒂父親去世前,詹金斯夫婦一直陪他去磚石長老會做禮拜。但隨著時間推移,他們對教會的發展方向越來越不認同。

「有一次我參加長老會議時,他們提議要舉辦一個支持墮胎的集會,」海蒂說,「我不認爲支持墮胎是解決問題的方法。當時只有一兩個人願意站出來反對。對我和鮑勃來說,從這一刻開始,我們就決定離開了。」

2009 年海蒂父親去世後,鮑勃和海蒂正式轉入救贖主長老會。在復活節那天,海蒂在會眾面前分享了她的個人見證。

她說,「很多姊妹來找我說:『我真不知道還有人和我有著相似的經歷』,我遇到許多五六十歲甚至七十多歲的婦女,她們從未向人傾訴過自己墮胎的經歷。」

海蒂很願意傾聽這些婦女的故事。她對此充滿熱忱,並於 2017 年從聖經輔導協會(Christian Counseling & Educational Foundation)獲得了聖經輔導證書。

迄今爲止,海蒂已經輔導過數百名打算墮胎或已經墮胎過的女性。

「按理說,墮胎後你應該感到輕鬆和快樂,」她說:「你應該把這件事拋在腦後。但現實是,很多女性做不到這一點。」

就連那些支持墮胎權的女性,也會對隨之而來的悲傷和內疚感到措手不及。「她們通常會在事後感到不知所措,情緒不穩定,」海蒂說:「因爲墮胎是合法的,所以她們完全沒想到會有這些負面情緒。」

很多非基督徒找到海蒂,希望能找到某種辦法,讓自己感覺好一些。

「剛開始時,我以爲只要向每個人傳講耶穌,她們就會愛上祂,心裡得到解脫,」海蒂說:「但即使是在 2005 年我剛開始做這項工作時,事情也沒有這麼簡單。"

她學會了傾聽她們的心聲,試圖理解她們的處境和想法。她也學會了即使大多數人並沒有接受基督信仰,她也不會感到失望。她發現,在墮胎後互助小組中如果能有至少一位基督徒姊妹參與,往往會起到很好的作用。

「如果小組裡有幾位姊妹一起參加討論,花上九周時間探討神的話語及其含義,有時到最後,一些不信的人也會開始對信仰持開放態度,」她說:「雖然不是每次都能這樣,但確實會發生這樣的改變。」

這些年來,女性對墮胎的愧疚感和羞恥感沒有改變,但公眾的觀點卻在不斷變化。自從羅訴韋德案在 2022 年被推翻後,一些原本主張完全禁止墮胎的人態度變得溫和了。更引人注目的是支持墮胎權的選民立場愈發堅定——今年秋天各州將要投票的六項墮胎相關提案,都在尋求擴大墮胎權。過去是福音派更多地把墮胎視爲投票時的「關鍵議題」,而現在越來越多的非宗教人士表示,他們絕不會投票給任何反對墮胎的候選人。

共和黨也察覺到了這種變化。今年夏天,該黨 40 年來首次發佈的綱領中沒有提出全國性的墮胎限制措施。

另一個明顯的變化是墮胎數量的走向。自上世紀 90 年代初以來,墮胎數量一直在下降。但到了 2018 年左右,這個數字開始回升。

雖然很難準確說明爲什麼越來越多的女性選擇墮胎,但這種增長趨勢似乎與墮胎藥的普及密切相關。

這種墮胎藥最初於 2000 年獲得美國食品和藥物管理局的批准。它的作用原理是通過兩個步驟完成墮胎:首先抑制體內孕激素的分泌,然後促使子宮收縮,從而導致胎兒死亡並排出體外。與手術相比,這種藥物不僅更便宜、更方便,還能更好地保護隱私。像計劃生育聯合會這樣的機構還向女性保證說,這種藥物「比青黴素、泰諾和偉哥等許多常見藥物都更安全。」

(需要澄清的是,雖然因服用過量泰諾而住院的人數確實更多,但這僅僅是因爲泰諾的使用人群比墮胎藥要廣泛得多。事實上,即使按照正確用法服用墮胎藥後需要住院的比例,也遠遠高於不當使用泰諾後需要住院的比例。)

在最近的總統辯論中,唐納·川普表示不會反對這種藥物的使用。隨後,副總統候選人J.D.萬斯也表態支持開放使用這種藥物。

表面上看,服用幾片藥片似乎比手術的創傷要小。但海蒂說,現實情況往往並非如此。

「很多女性都告訴我,服藥墮胎比手術更加可怕,」她說:「因爲整個過程中你都是清醒的,而且通常獨自一人,孩子的父親不在身邊,或者根本就不在乎。有些人會出現大量出血,甚至不得不躺在浴缸裡。更令人痛心的是,一些女性親眼目睹了胎兒被排出體外的過程。」

海蒂說,有些女性告訴她,她們曾經昏厥過去或最終被送進了急診室。「只有極少數人表示藥物墮胎的過程並不那麼痛苦。」

她指出,由於這種方式過程更加直觀,比起手術來往往會給女性帶來更深的愧疚感和悲傷。她希望這些痛苦的經歷能夠促使更多女性加入互助小組。從今年年初開始,雖然她組織的小組規模不大,但參與的人數一直在穩步增加。

「因爲現在更多人在討論羅訴韋德案,女性也更願意公開談論自己的經歷,」海蒂說:「我現在每週的諮詢時間都已經排得滿滿的。」

如果你問海蒂是什麼讓她走向神,她會告訴你是第二次墮胎經歷。

「很不幸的是,這是神能喚醒我的唯一方式,」她說:「這聽起來很不可思議,但神知道我的心。」

她親眼目睹了禱告和聖經的力量,這種力量甚至能感動那些並不信耶穌的女性。

「小組裡有位女性曾說:『我爲什麼需要被寬恕呢?我又沒做錯什麼,這是合法的啊。』」海蒂回憶說:「但到了小組活動結束時,她完全變了個人,甚至主動提出要做禱告。這簡直就是個奇蹟。」

海蒂經常向這些女性分享聖經中關於饒恕的經文——比如《以賽亞書》38:17 或《彌迦書》7:19。「神從未說過祂不能饒恕墮胎。」她說。

當她自己有時也希望能重來一次時,也會反覆誦讀這些經文來安慰自己。

「現在我明白了神是如何將我的墮胎經歷變成一件美事——我的故事不僅爲其他人帶來了平安,還引導有些人找到了基督。」她說。

鮑勃也深有感觸地說:「在神的手中,我們的過錯都能化作對別人的祝福。」

譯:MV;校:JFX。原文刊載於福音聯盟英文網站:From 『My Body; My Choice』 to Hope in Jesus