編注:福音聯盟對各類文藝作品展開的神學討論,旨在幫助讀者更深入地理解當代文化脈絡,這並不代表我們認可或推薦這些作品。在您決定觀看任何影視內容前,建議先參閱《我可以看這部片子嗎?》一文,並查看影片的內容指南。

生命的開始與終結,是世間最神聖的時刻。那是神祕的奇蹟,是神獨有的領域。靈魂從虛無中誕生,開始書寫存在的故事;當死亡降臨,肉身的旅程走到終點,靈魂卻並沒有消失,而是在另一個世界繼續存在。

生命的起源與終結如此神聖、如此深邃,讓有限的人類總是忍不住想要掌控它們。這或許是我們內心最古老、也最強烈的誘惑:僭越造物主的權柄,企圖「扮演神」。

高科技時代放大了人類那種想要像神一樣掌控全局的衝動(尤其是那些讓我們覺得危險、有害或不便的不可控情況)。

這種衝動本身並不全是壞事。我們無法控制惡劣天氣,但可以通過堅固的房屋、保溫材料、室內暖通空調和適季服裝等創新方式來減輕它的影響。同樣,我們雖然不能完全掌控侵襲身體的無數病毒和疾病,卻可以借助現代醫學的奇蹟來減輕痛苦、挽救生命。使用技術工具來「治理這地」,本是一種蒙神喜悅的實踐,是我們對文化使命(創 1:28)的回應。

不過,正如威廉·埃德加(William Edgar)所指出的,「治理」(kabash)的本意不是暴力征服,而是溫和引導。當我們以溫和的方式介入世界的混亂,帶來秩序時,我們就在活出蒙召的使命;但如果我們用粗暴、輕率或不必要的方式干預,特別是採用那些可能損人利己的做法時,我們就失敗了。

現代科技調教我們,讓我們不再溫和地引導,而是轉向粗暴、便利至上的掌控。從智能手機、用APP應對一切的文化,到亞馬遜的次日送達,再到谷歌搜索和人工智能的即時應答,我們漸漸養成一種即時滿足的心態:不管是什麼,只要想得到,就能立即得到。這些物品、服務分開去看,或許都沒什麼問題,但它們累積起來的效果是,讓我們開始認爲一切都可以優化、一切都應該高效,生活中所有的不便、不適和不可控因素,都該徹底清除。

這種對掌控的期待,讓我們運用科技手段,在生命的起點和終點「扮演神」。我們開始相信,新生命可以在實驗室按需創造,也可以通過墮胎按需終止;我們開始認爲,死亡的境況能通過安樂死來規劃設計,逝去的親人能借助AI通靈或其他數字復活技術「重返人間」,甚至死亡本身也能通過足夠的數據監測、營養補充和算法優化來戰勝。但這再愚昧不過了。

哈特穆特·羅薩(Hartmut Rosa)在《世界的不可控性》( The Uncontrollability of the World)這本小書中指出,現代社會的結構性驅動方向,是「讓世界在一切可能的層面變得可計算、可管理、可預測、可控制」。

以生命起源爲例,羅薩指出,儘管「新生命的誕生依然存在著明顯不可控的特質」,但現代生殖技術(包括試管嬰兒和代孕)已讓「孩子變得更『可獲取』」,也更「可設計」(例如通過胚胎篩查等技術「讓我們在出生前就能確認孩子是否符合預期」)。但他提出一個明智的問題:「當生育選擇權完全掌握在自己與醫生手中時,我們與生命本身的關係,難道不會發生根本性的改變嗎?」

至於死亡,羅薩指出,它「從根本上、本質上、與存在意義上,都超出我們的掌控」,死亡的時間、方式和內容都不受我們支配,這都令我們感到恐懼與無力。於是很自然的,我們竭盡所能抵抗這不可控性。羅薩觀察到,自殺與協助死亡的現象,其實反映出一種現代心態,「拒絕承認有任何事物超出人的掌控範圍,只要技術上可行,我們就該能控制一切。」這些實踐將死亡變成了「一項待完成的任務」。

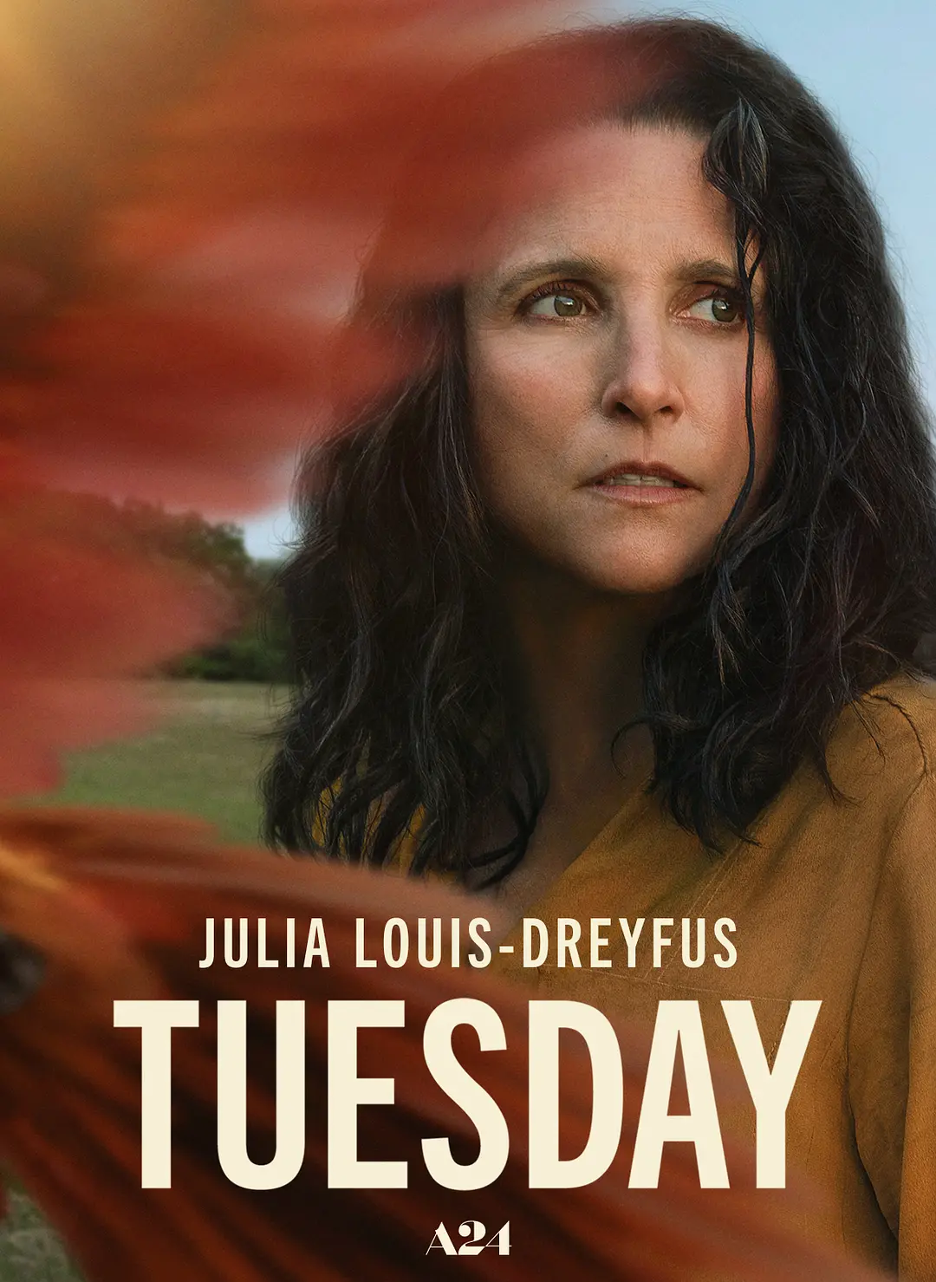

我最近在觀看兩部新片《星期二》(Tuesday)和《殺手》(Hit Man)時,這些思考再度浮現。兩部作品都以令人不安的生動筆觸,展現了人類因恐懼死亡而渴望掌控它的執念。

由達伊娜·O. 普西奇(Daina O. Pusić)執導的《星期二》,是一則現代童話故事,講述一位母親(朱莉婭·路易斯-德雷弗斯,Julia Louis-Dreyfus 飾)與她身患絕症的女兒(洛拉·佩蒂克魯,Lola Petticrew 飾)的故事。電影中,「死亡」以一只會說話的鳥出現(是的,這很奇怪),它會按約定的時間拜訪臨終者,並用翅膀輕輕一揮結束他們的生命。

由達伊娜·O. 普西奇(Daina O. Pusić)執導的《星期二》,是一則現代童話故事,講述一位母親(朱莉婭·路易斯-德雷弗斯,Julia Louis-Dreyfus 飾)與她身患絕症的女兒(洛拉·佩蒂克魯,Lola Petticrew 飾)的故事。電影中,「死亡」以一只會說話的鳥出現(是的,這很奇怪),它會按約定的時間拜訪臨終者,並用翅膀輕輕一揮結束他們的生命。

《星期二》深刻批評了現代人對死亡不可控性的恐懼,以及不擇手段克服它的徒勞執念。然而在結尾,電影把死亡描繪成緩解痛苦的仁慈終結,讓人覺得它沒有什麼好怕的,就反而強化了這種態度。由阿林澤·凱尼(Arinzé Kene )配音的死亡化身(一隻古怪鸚鵡)並不是敵人,而是隨嘻哈音樂與你共舞、在臨終前陪你迷醉的朋友。一個重傷的男子對死亡說:「你在做神的工作,謝謝你。」這些畫面將安樂死塑造成以「慈悲」之名扮演神、加速死亡的善意行爲,實際上爲安樂死做了宣傳。

安樂死是掌控死亡的一種方式,人通過按自己的條件安排死亡來緩解恐懼。另一種不太被社會接受的方式,是通過殺人來消除生活中令人不便的人。新上映的Netflix喜劇《殺手》,由理查德·林克萊特(Richard Linklater)執導,格倫·鮑威爾(Glen Powell)主演,用幽默卻令人驚心的方式展示了人們僱傭殺手來消除生活中困擾的誘惑。

起初,《殺手》似乎在道德上明確譴責這種行爲。鮑威爾飾演的加里·約翰遜(Gary Johnson)是一名心理學教授,同時兼職在警方佈置的臥底行動中擔任「僱傭殺手」,錄下僱傭殺人案的供詞。[前方劇透] 但當加里愛上了麥迪遜(阿德里婭·阿爾霍納,Adria Arjona 飾),她試圖付錢讓他殺掉虐待她的丈夫時,他從假殺手蛻變爲真殺手。電影結尾令人不安的畫面顯示,加里與麥迪遜這對已婚夫妻,帶著有兩個孩子,過上了「幸福美滿」的生活。而這份田園詩般的快樂,是清除了兩名阻礙者之後獲得的。爲逃避牢獄之災,讓自己享受無比幸福,他們不得不扮演神,結束他人的生命。

起初,《殺手》似乎在道德上明確譴責這種行爲。鮑威爾飾演的加里·約翰遜(Gary Johnson)是一名心理學教授,同時兼職在警方佈置的臥底行動中擔任「僱傭殺手」,錄下僱傭殺人案的供詞。[前方劇透] 但當加里愛上了麥迪遜(阿德里婭·阿爾霍納,Adria Arjona 飾),她試圖付錢讓他殺掉虐待她的丈夫時,他從假殺手蛻變爲真殺手。電影結尾令人不安的畫面顯示,加里與麥迪遜這對已婚夫妻,帶著有兩個孩子,過上了「幸福美滿」的生活。而這份田園詩般的快樂,是清除了兩名阻礙者之後獲得的。爲逃避牢獄之災,讓自己享受無比幸福,他們不得不扮演神,結束他人的生命。

林克萊特未必贊同這種行徑。他似乎更想探討身份可塑性帶來的風險(或自由)。但我從結局中看到的,是人類爲逃避痛苦、追求享樂而不惜暴力干預生死的典型例證。用蓋瑞在片尾對學生的話來說,加里與麥迪遜的所作所爲,不過是世人「爭取理想身份」過程中極端、違法的版本。

影片最後一幕是加里與麥迪遜、兩隻狗、兩個孩子,在美麗的種植園風格別墅餐桌前吃餡餅。加里說:「人生短暫,你得按自己的方式活。」 我們不禁想起他們幸福之路上的兩具屍體,還有那些在追求理想身份過程中,淪爲犧牲品的無辜生命——被墮掉的胎兒,被遺棄的冷凍胚胎——它們同樣是我們爲掌控生命而付出的慘痛代價。

在這個崇尚掌控的時代裡,加里那句「人生短暫,你得按自己的方式活」,完美道出了我們的時代信條。從某種角度看,這信條與伊甸園的故事一樣古老。亞當和夏娃吃下禁果,不正是因爲他們想「按自己的方式活」,而不是照著神的旨意嗎?

科技的發展,讓我們越來越容易有這種「按我的意願來」的態度。鼓吹萬物皆可優化的技術,助長了我們能夠掌控世界的幻覺,誘惑我們去清除一切威脅與不便。無論是生命、死亡、我們自身的性別,當自然規律與我們享樂的衝動相悖時,新技術慫恿我們粗暴地改造它們。

然而,世界的不可控中蘊藏著一種美(羅薩稱之爲「共鳴」)。求而不得的經歷中蘊含著啓示。有限的邊界裡沉澱著智慧。神終究是神,我們不是。

真正接受這些道理——不止在口頭上,更在行動中——必將讓我們付出代價,並顯得與主流文化格格不入。但唯有如此,我們才能找到真正的幸福所在。

譯:MV;校:JFX。原文刊載於福音聯盟英文網站:How Tech Tempts Us to 『Play God』 with Birth and Death