親愛的小寶貝:

那天早上八點,我迷迷糊糊地從床上爬起來,準備洗漱一下去上班。可一進浴室,整個人就清醒了——內褲上赫然一片鮮紅。那時候,我才懷孕五個多月。

我撫摸著肚子,想感受一下你有沒有在動。隨後我撥通了產科病房的電話,助產士讓我立刻去醫院。你爸爸一下子緊張起來,隨手抓了幾件東西,我們就往醫院趕。一路上我哭著不停禱告,真的,我從沒那麼迫切地禱告過。

其實以我的身體情況,當初決定要孩子時,就做好了打硬仗的準備。但不管怎樣,你還是來了。

懷孕二十週做B超時,醫生說胎盤有點低,蓋住了宮頸口。因爲是頭胎,他說一般情況胎盤會自己長上去。

懷孕二十週做B超時,醫生說胎盤有點低,蓋住了宮頸口。因爲是頭胎,他說一般情況胎盤會自己長上去。

可兩週後,我就出血了。

我被推進產房,醫生檢查宮口有沒有開。還好,沒開。我屏住呼吸等他們聽你的心跳——終於聽到了,咚咚咚的,特別有力,好像什麼事都沒發生一樣。

因爲暫時還生不了,我被轉到待產病房觀察。新生兒重症監護的醫生們過來,圍著你爸爸和我,跟我們解釋:每一次出血對母子都有風險。如果止不住或者出血更嚴重,就可能早產。要是胎盤剝離太多太快,你需要的氧氣和血液就跟不上了。無論哪種情況,都得緊急剖腹產。

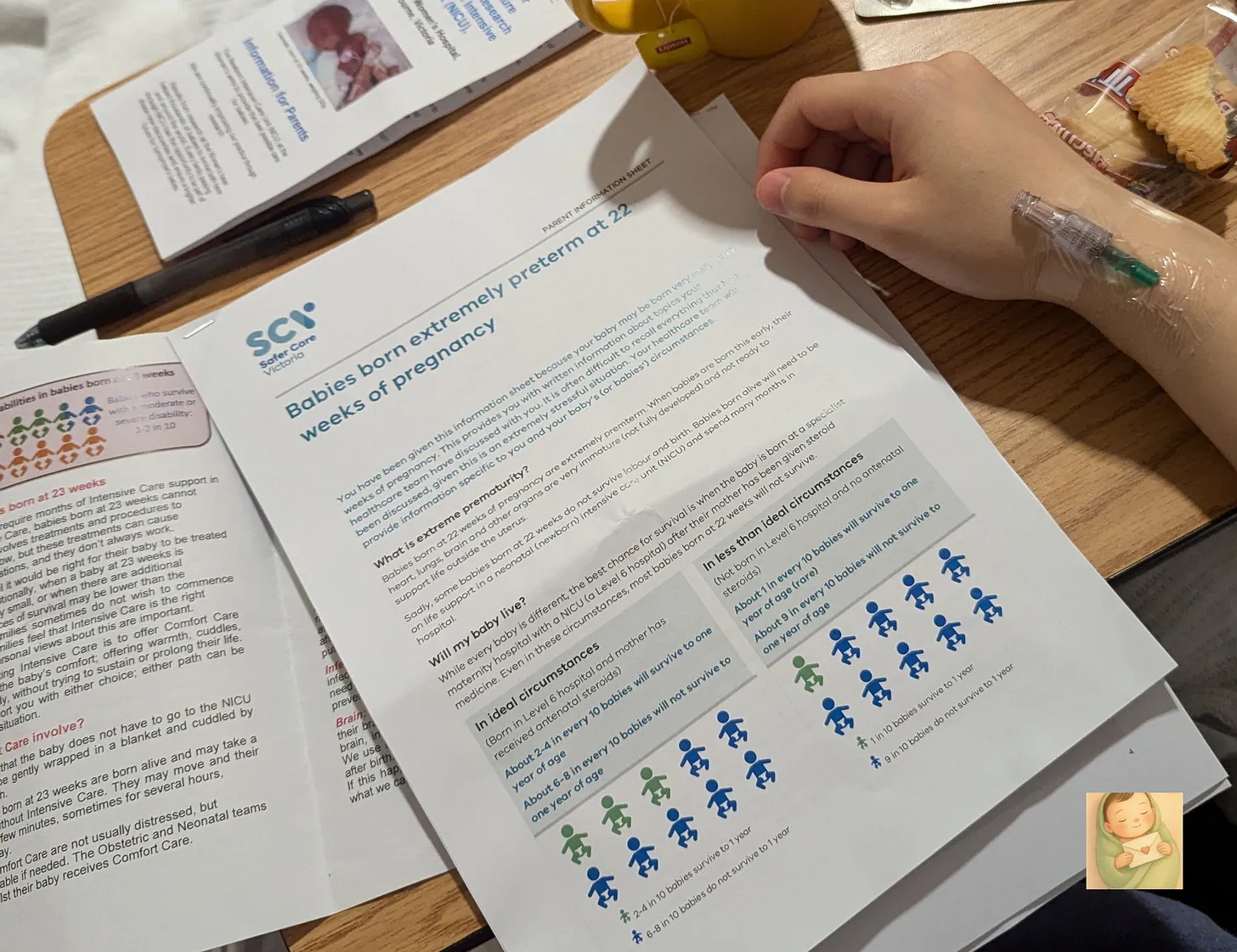

醫生說,如果過了二十四周,他們會想辦法保胎。可現在才二十二週,你活下來的希望很渺茫。十個早產寶寶裡,能活過一歲的也就兩三個。就算活下來,也很可能會有嚴重的殘疾。

他們希望我們做個決定:如果這幾天你就出生了,要不要讓醫生全力搶救?

那時候,你會比我的小臂還短,大概只有四五百克重。皮膚薄得跟紙一樣,幾乎是透明的。你會被放進保溫箱,身上插滿管子,連著各種各樣的機器。呼吸機幫你喘氣,細細的輸液針要從臍帶扎進去,給你輸送液體和藥物。你得做手術,腦子也可能出血。對這麼早出生的寶寶,這是常有的事。

那時候,你會比我的小臂還短,大概只有四五百克重。皮膚薄得跟紙一樣,幾乎是透明的。你會被放進保溫箱,身上插滿管子,連著各種各樣的機器。呼吸機幫你喘氣,細細的輸液針要從臍帶扎進去,給你輸送液體和藥物。你得做手術,腦子也可能出血。對這麼早出生的寶寶,這是常有的事。

醫生想讓我們明白,全力搶救對你意味著什麼。每一針,每一次呼吸,每一場手術,都是痛苦。而就算受這麼多苦,你也可能活不下來。

但我也可以選擇安寧療護(又稱姑息療法,palliative care)。這樣我們就能一直抱著你,不用做檢查,不用扎針。你不會疼,我們每一秒都能在一起。只是,等你最後一次呼吸的時候,我們能親親你,跟你說再見。

「如果血止不住,很快就要生,你們選哪一種方案?」一個醫生問。

我喉嚨發緊,眼淚順著臉往下淌。醫生們都看著我,等我開口。可我說不出話。我無法用統計數字和週數界限來衡量。不管你是在二十三週還是二十四周生下來,我都一樣愛你。

這根本沒法選。有時候我想,放你走,是不是才是真的愛你?也許你本來就不該來這世上。如果真的愛你,是不是該由我承受失去的痛,而不是讓你受苦?我還能抱著你,親親你,而不是隔著保溫箱看你。

可心裡有個聲音告訴我:愛不只是保護,愛也是盼著你好。你還不會爲自己盼望的時候,總得有人來替你盼望。

所以我們跟醫生說:「我們想給他一個機會。我們不知道他能撐多久,實在不行,到時候再說。但現在,請你們盡力救他。」

我知道,這一切從來就不由我們做主。就算全力搶救,神也可能還是把你帶走。但我不能連個機會都不給你。至於你會活成什麼樣,全部由神來決定。

之後的幾個晚上,我求神讓你活下來。我恨不得用我的命換你的命。我求血能止住,求神憐憫我們。我還哆哆嗦嗦地跟你爸爸說,如果真的只能選一個,你必須選你(他氣得不行)。如果我說我愛那爲我捨命的神,那我也該爲你捨命。

可神憐憫我們,那個沒法選的選擇始終沒來。血止住了。你的心跳一直穩穩當當。神聽見了我的哀求,讓你活了下來。

出院後,我趕緊準備各種東西。買產後用的,買嬰兒房用的,買早產寶寶穿的衣服,還收拾好了待產包。我知道時間不多了。

果然,又出血了。等止住出院的時候,醫生警告我:再出血就得一直住院,因爲大出血的風險只會越來越高。「救護車上可沒法做剖腹產——那可是救你和寶寶唯一的辦法,」她說。

她說得對。沒過幾天,我又回來了,這次出血更厲害。後來總算止住了,但這次,我回不了家了。我得一直住在這兒,等著你。

「人心籌算自己的道路,惟耶和華指引他的腳步。」(箴 16:9)

我不得不放下許多原本理所當然的期待。不能在小區裡散步,不能辦迎嬰派對,不能親手佈置嬰兒房。社交媒體成了導火索。看到那些神采奕奕的準媽媽們準備迎接新生命,而我卻躺在醫院病床上,那種落差把我帶進了從未經歷過的幽暗角落。我爲沒能實現的「生產計劃」難過,雖然清醒地知道,如果這事發生在一個世紀前,我們娘倆都活不下來。

無數個失眠的夜裡,我翻來覆去地看關於前置胎盤的醫學論文。我不符合任何一個已知的風險因素。這病發病率只有 0.5%,那麼罕見,可我還是忍不住怪自己。

但神正在一點點剝掉我以爲自己能掌控一切的幻覺。祂在教我:是祂指引我們的人生故事,哪怕我們看不出個究竟。掌控這個擔子,從來不該我們來挑。真正的母愛,始於我們放下操控的執念。

我想起《馬太福音》八章那個百夫長——他相信耶穌一句話就能治好他的僕人。這種信心打動了耶穌。這正是我渴望擁有的信心:「只要你說一句話,我的僕人就必好了。」(太 8:8)所以我對神說:「你決定。你只要說一句話,他就能活。」然後,我放手了。

「你們要休息,要知道我是神!我必在外邦中被尊崇,在遍地上也被尊崇。」(詩 46:10)

我在醫院裡住了五十多天。日子一天天過去,先是幾天,再是幾週。每天醒來,總是面對著同樣的白牆。從同樣的窗戶看出去,世界照常運轉,而我的人生卻彷彿停滯不前。

但神在我心裡靜靜地做工。哪怕我看不見祂的指引,祂是在預備我做母親。哪怕沉默如同缺席,哪怕等待好像行在曠野,祂仍在試煉我的心:我會不會把你抓得太緊,忘了你終究屬於祂?我如此渴望做母親,會不會勝過渴望那位賜下你的神?如果祂不恩准我所求的,我還能說祂是良善的嗎?如果祂把你帶走,讓我肝腸寸斷,我還能說「耶和華是我的神」嗎?

神不僅在預備我生產,也是在預備我做母親。不過,不是那種 Instagram 或 Pinterest 上看到的母親,而是「被火試驗」(彼前 1:7)煉淨的那種。祂在讓我看見自己都沒意識到的偶像——忙碌和成就曾經定義了我的身份。可當我無力地躺在病床上,祂在教我安靜下來,信靠祂,儘管我身體裡每個細胞都想往前衝。祂教我鬆開緊抓不放的計劃、攀比、野心、完美的想像。在醫院的病房裡,日子模糊了,時間也慢了下來,我開始明白什麼叫憑信心做母親。

神就是神。正因爲祂是神,祂配得我的信靠、我的順服。祂的旨意遠遠超乎我所有的想像。唯有在祂聖潔的旨意中,我才能找得安息。——伊麗莎白·艾略特(Elisabeth Elliot)

因爲每個母親都會遇到這樣的時刻:有些事她無法解決,有些傷害她無法替孩子擋,有些擔子她一個人挑不動。總會有艱難的時候,我們要麼被恐懼吞沒,死死抓住自己的願望和計劃,要麼就在神的恩典裡安息。

我學會了:信心不是被動地接受,而是主動地信靠那位看得見我們看不見之事的神。是跪在十字架前說:「我不明白,但我仍然相信你是良善的。」

「耶和華善待萬民;他的慈悲覆庇他一切所造的。」(詩 145:9)

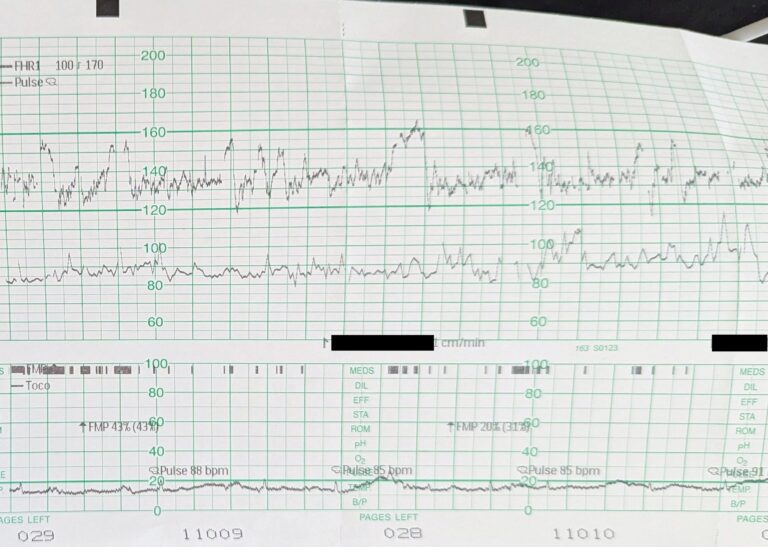

如果不是住院,我反而會錯過很多祝福。每天早晨,助產士都會推著胎心監護儀進來,聽你的心跳。這成了我們娘倆每天的專屬時光。每一天,我都在琢磨你在肚子裡的動靜——踢我的時候心跳會變快,我慢慢學會了摸出你的小屁股、小後背、小腦袋在哪兒。後來助產士來檢查,我都能直接指出你胸口的位置。

朋友們輪番來陪我,給我們禱告。有人帶吃的來。吃了好幾個禮拜同樣的病號飯,這真是莫大的恩典。我們有時候笑得特別大聲,助產士都打趣說我在房間裡開派對。

朋友們輪番來陪我,給我們禱告。有人帶吃的來。吃了好幾個禮拜同樣的病號飯,這真是莫大的恩典。我們有時候笑得特別大聲,助產士都打趣說我在房間裡開派對。

慢慢地,我跟那些助產士和工作人員都混熟了。她們都特別友善,細心又有愛心。我的產科醫生幾乎天天來看我。日子久了,我們的關係早已不只是醫生和病人那麼簡單。她給我講她的故事,我也給她講我的,說起她的孩子們,她眼裡滿是溫柔。

這些都是神默默的恩典,藏在最平常的日子裡。沒有轟轟烈烈,也不喧譁張揚。但祂的良善一直都在,就像曠野裡的嗎哪。有時候,我們只看到自己的艱難,卻沒注意祂是如何輕輕地托住我們。

現在做了母親,我還在學習去看見這些恩典。長夜裡,孩子哭聲不止;衣服堆得像小山一樣高,世界似乎遺忘了我——可就在那兒,也能瞥見神的恩典。睏倦的笑容,朋友恰到好處的問候;本以爲沒機會歇會兒,偏偏就有了點空閒時間。做母親不容易,也少有人喝彩。但只要留心,到處都能看見祂護理的痕跡。

「立刻去做,帶著禱告;

倚靠主做,把一切交託;

存敬畏做,看見祂的手,

是祂鄭重將此事交託。

安息在祂的大能裡,藏在祂的翅膀下,

結果交給他,做好眼前的事。」

(作者不詳,摘自伊麗莎白·艾略特的著作)

這段經歷讓我學會在神把我放置的地方忠心度日。起初,醫院像一間把人困住的牢房;可慢慢地,我意識到,神在這裡同樣有託付給我的事。我可以埋怨環境,也可以選擇去愛、去服事。我在等候中的態度,最能顯明我的盼望究竟在哪裡。就算被困在這幾面白牆之間,我仍然可以活出基督的樣式,成爲祂的手和腳。

病房裡還有幾位同樣長期住院的準媽媽。等我的出血止住了,醫生允許我慢慢走動。我便利用每天那一點點散步時間去看看她們,陪她們坐坐,彼此打氣,互相提醒,我們不孤單。

後來我學會了鉤織。產科醫生鼓勵我爲死產嬰兒和早產兒織小帽子。新生兒重症監護室總是缺這些小小的帽子。有一位母親因大出血不得不切除子宮,我特意爲她的小女兒織了一頂帽子。一針一線,都帶著我的愛與禱告。

我們就是這樣一群媽媽,在沒人看見的角落裡,默默地爭戰。沒有終點線,沒有喝彩聲——只有滴滴響的監護儀、輸液管,還有禱告。這些功課我一直藏在心裡。因爲當媽這件事,大多數時候都沒人看見。有些日子我也會想,我做的這些到底有沒有價值。這個世界總是稱讚那些產後恢復神速、把一切打理得井井有條的女人。可我慢慢明白,我的陪伴本身就是力量。我相信那位看得見一切的神,絕不會忽略我在小事上的忠心。

我們就是這樣一群媽媽,在沒人看見的角落裡,默默地爭戰。沒有終點線,沒有喝彩聲——只有滴滴響的監護儀、輸液管,還有禱告。這些功課我一直藏在心裡。因爲當媽這件事,大多數時候都沒人看見。有些日子我也會想,我做的這些到底有沒有價值。這個世界總是稱讚那些產後恢復神速、把一切打理得井井有條的女人。可我慢慢明白,我的陪伴本身就是力量。我相信那位看得見一切的神,絕不會忽略我在小事上的忠心。

今天擺在我面前的事:餵奶、哄睡、安慰、陪伴,都是神聖的託付。既然是從神手中領受的,就是恩典與特權。所以,我做好眼前這一件事。然後,再做下一件。

剖腹產前一晚,你爸爸來醫院陪我過夜。我親親他道了晚安,把手放在肚子上,輕輕說,媽媽等不及要見你了。

第二天凌晨,我被弄醒了。沒一會兒,我就感覺到了:一股熱熱的液體在身下漫開。我去了洗手間,打開燈。是血。我按下緊急鈴,助產士衝進來。有個助產士看到洗手間的情景,倒吸一口冷氣。另一個人趕緊給我連上胎心監護。亂成一團的時候,我竟然忘了叫你爸爸。他被吵醒了,迷迷糊糊地看著這一切,慢慢才明白過來。

那天晚上不是我的產科醫生值班,我以爲會是別的醫生給你接生。可當他們把我推進手術室的時候,她在那兒——穿著手術服,準備好了,就等著我們。她是特意趕來的,說她無論如何都不想錯過這一刻。沒過多久,你的哭聲劃破了整個手術室,我懸著的心一下子落了地。他們把你放在我胸口的那一刻,我心裡滿滿當當的。

現在我抱著你,還常常覺得不可思議。我們竟然真的走過來了。現在我每天都能在你的笑容裡,看見神的良善。最重要的是,媽媽求你將來能認識那一位救你性命的神。祂不僅救了你的身體,更捨了自己的兒子來救你的靈魂。

現在我抱著你,還常常覺得不可思議。我們竟然真的走過來了。現在我每天都能在你的笑容裡,看見神的良善。最重要的是,媽媽求你將來能認識那一位救你性命的神。祂不僅救了你的身體,更捨了自己的兒子來救你的靈魂。

媽媽全心愛著你。

永遠愛你的,

媽媽

我們知道,這個話題觸及許多人心裡最柔軟、最疼痛的地方。每個人的經歷都不同,結局也各不相同。如需危機支持,可以隨時撥打 Lifeline 生命熱線 (澳大利亞)13 11 14(24 小時開通)。

譯:MV;校:JFX。原文刊載於澳大利亞福音聯盟英文網站:What My High-Risk Pregnancy Taught Me About Motherhood.