準確理解聖經非常重要。不幸的是,有些關於聖經經文的理解在我們的思想中如此根深蒂固,以至於我們對經文的真正含義視而不見。《創世記》第 15 章和第 17 章之間的關係就是這樣一個例子。

這兩章記錄了上帝如何用盟約來確保祂對亞伯拉罕的應許,但這兩個盟約之間的關係常常被誤解。

在《創世記》15 章中,上帝立約將迦南地賜給亞伯拉罕的後裔。上帝用兩個明顯的徵兆向亞伯拉罕保證,他的眾多後裔將在經歷其它地方之人的壓迫後擁有這片土地。第一個徵兆是天上的星星(15:5),第二個徵兆則是一個「冒煙的爐並燒著的火把」,從那幾只動物的屍體之間穿過(15:17)。

在《創世記》17 章中,上帝向亞伯拉罕顯現,概述了祂將與亞伯拉罕立的永恆之約。這個盟約涉及到亞伯拉罕家中所有男性都要受割禮。重要的是,上帝揭示了祂將與亞伯拉罕尚未出生的兒子以撒堅定這一盟約(見 17:19、21)。

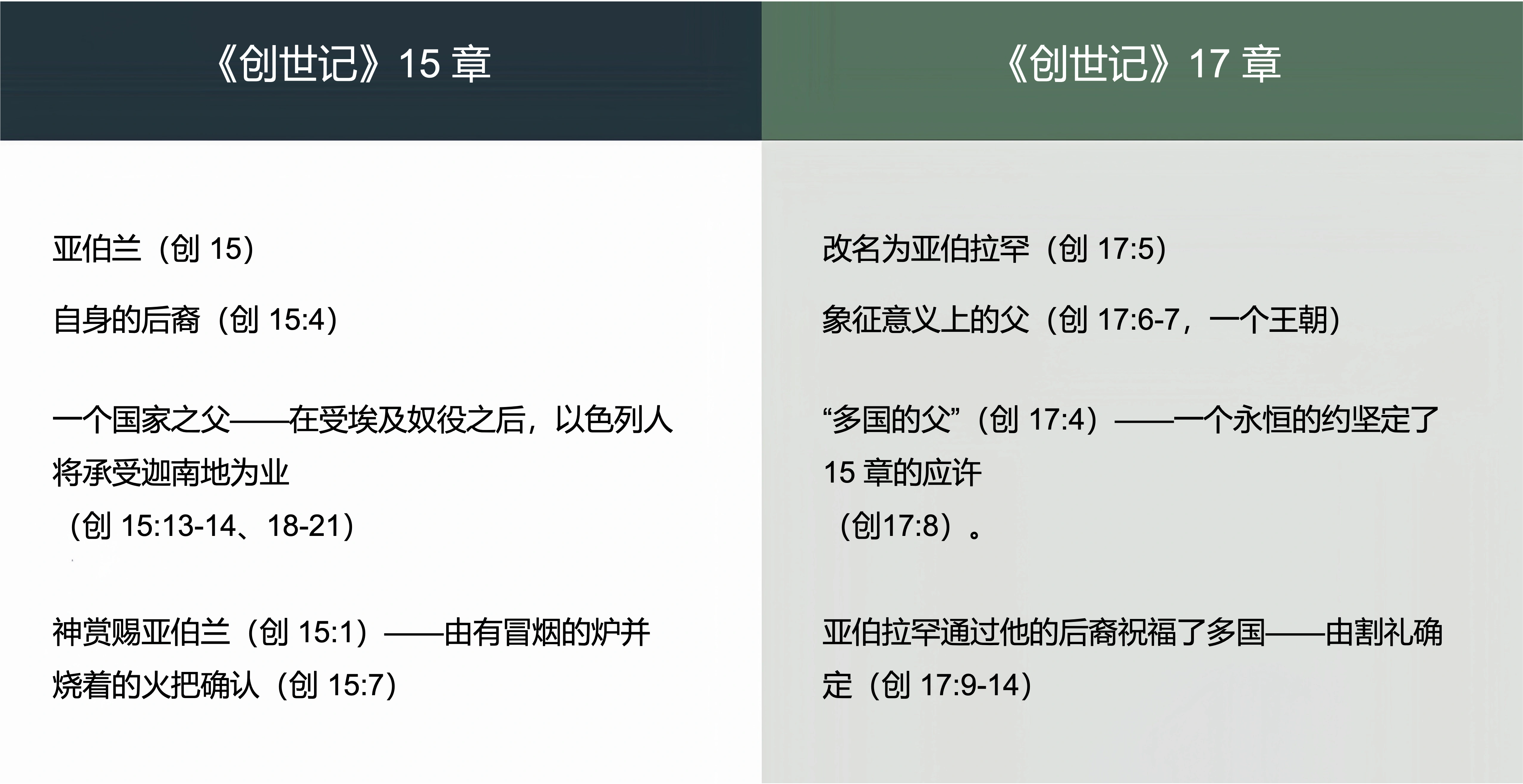

由於第 15 章和第 17 章所描述的事件之間存在明顯的差異,人們不禁要問:這兩段記述的關係是什麼?它們描述的是一個盟約還是兩個盟約?

許多學者認爲《創世記》17 章中的盟約是對第 15 章中盟約的重申,只是做了一些小的補充。約翰·庫里德(John Currid)寫道:「《創世記》第 15 章描述了亞伯拉罕之約的開始,而《創世記》第 17 章則宣佈了建立盟約印記,亞伯拉罕和他的子孫後裔將在他們的肉體上佩戴盟約的印記」(《創世記》,第 59 頁)。威廉·鄧布雷爾(William Dumbrell)認爲《創世記》17 章「是對亞伯拉罕之約的堅定,也是在細節上的延伸。」彼得·金特里(Peter Gentry)和斯蒂芬·魏倫(Stephen Wellum)認爲《創世記》15 和 17 章分別描述了同一盟約的訂立和確認。他們反對視之爲兩個獨立的盟約的觀點,他們寫道:「最好把《創世記》17 章看作是對《創世記》15 章中所開啓的上帝與亞伯拉罕之約的確認,並與《創世記》12 章中的應許聯繫在一起。」

雖然這些看法是合理的,但 17 章與 15 章之間的差異遠遠超過了細微的補充。《創世記》17 章中的盟約有很大的不同,儘管正如我們將要看到的,它包含了第 15 章中的盟約。認爲第 15 章和第 17 章的盟約只有細微差別的其他學者包括維克托·漢密爾頓(Victor P. Hamilton)和麥考米斯基( T. E. McComiskey)。

在《創世記》17 章中,上帝在向亞伯拉罕宣告立約時稱(創 17:4-6):

我與你立約,你要作多國的父。從此以後,你的名不再叫亞伯蘭,要叫亞伯拉罕,因爲我已立你作多國的父。我必使你的後裔極其繁多,國度從你而立,君王從你而出。

此約的核心是亞伯拉罕是「多國的父」的概念。第 4 節和第 5 節中重複出現的「多國的父」強調了這一基本概念。爲了證實這一概念的重要性,上帝將亞伯蘭的名字改爲人們更熟悉的亞伯拉罕,意思是「多國之父」。

亞伯拉罕是多國之父的概念遠遠超出了《創世記》15 章中所立的約。在《創世記》15 章中,亞伯拉罕是一個國家的父親,這個國家由他的親生後裔組成,他們將居住在迦南地。《創世記》17 章的觀點則完全不同,儘管它包含了先前的盟約,確保亞伯拉罕將成爲單一民族之父。在 17 章 4-6 節中,上帝強調亞伯拉罕是「多國的父」。如何更好地理解這句話呢?

簡要地梳理舊約就會很快發現,「多國」的說法不能純粹從亞伯拉罕血緣後裔的角度來解釋。很少有國家能宣稱亞伯拉罕是他們的血緣祖先。這表明,最好用隱喻的方式來解釋亞伯拉罕作爲多國之父的身份。佩恩(J. B. Payne)在評論希伯來語中的父親一詞時寫道:

ʾāb可以指任何擔任類似父親職分或獲得了像對父親般認可的人:僕人的「父」是他的主人(王下 2:12);「貧窮人的父」(伯 29:16)是他們的保護者;「耶路撒冷居民的父」(賽 22:21)是他們的長官;「法老的父」(創 45:8)是他的顧問。因此,「父」這一稱謂用在有權柄的人身上(王下 2:12),無論是先知(王下 6:21)、祭司(猶 18:19)還是君王(撒上 24:11 [H 12]),甚至當人格化它時——還可以指朽壞(有些英譯本翻譯爲「墳墓」——譯註),「你是我的父」(伯 17:14)。

用隱喻的方式理解《創世記》第 17 章中「父」一詞的史考特·韓(Scott Hahn),提請讀者注意「國際條約中『宗主國』如何使用父這個詞的」。他寫道:「大量研究表明,在古埃及時代,國際政治聯盟是用親屬關係來描述的。具體來說,諸侯是『子』,宗主是『父』。」傑森·德魯奇(Jason DeRouchie)也提出了類似的觀點,他評論說:「因此,將亞伯拉罕作爲多國之父的身份主要理解爲一種王室稱謂似乎是合理的,他和他的妻子撒拉,即『公主』(17:15),被視爲一個新王朝的奠基人,這個王朝的最高峰將是一個特定的王室後裔,他將統治以色列人(包括本地出生的和外來的居民)和那些來自附庸國的人。」值得注意的是,上帝說君王出自亞伯拉罕和撒拉(17:6,16),這支持了這一說法。

作爲多國之父,亞伯拉罕理應成爲他們的施恩者。在這方面,《創世記》17 章的盟約證實了神最初呼召亞伯拉罕時對他的應許。在亞伯拉罕到達迦南地之前,上帝告訴他:「你要成爲祝福,使我可以祝福那些祝福你的人,咒詛那藐視你的人,並使地上的萬族都因你得福」(12:1-3,作者譯)。《創世記》第 18 章重複了這一期望,上帝說:「亞伯拉罕必要成爲強大的國,地上的萬國都必因他得福。」(18:18)

重要的是,當亞伯拉罕的一生即將結束時,賜福多國的應許與亞伯拉罕的一個後裔關聯在了一起。在亞伯拉罕願意獻兒子以撒爲祭的考驗之後,上帝向亞伯拉罕起誓:「……地上萬國都必因你的後裔得福,因爲你聽從了我的話。」(22:18)。這個賜福的應許與亞伯拉罕後裔獨特的家族血統密切相關,最終帶來了大衛王朝。因此,多國的祝福後來與未來的大衛王聯繫在了一起。這一點從《詩篇》第 72 篇中可以看出,大衛在其中提到了未來的君王:「多人(有些英譯本爲「多國」——譯註)要因他蒙福,萬國要稱他有福。」(詩 72:17)

要充分理解亞伯拉罕作爲多國之父的重要性,我們需要回到伊甸園。當亞當和夏娃屈服於蛇的誘惑,吃了善惡樹上的果子時,他們並不只是簡單地違背了上帝關於不要吃善惡樹上果子的命令(創 2:16-17)。更重要的是,他們沒有順服代表上帝治理地上所有其它生物的命令(創 1:28)。通過順服受造之物而不是造物之主,他們背叛了上帝,摒棄了自己作爲上帝所揀選的代表之特殊地位。因此,他們不再侍奉上帝,而是侍奉蛇,蛇在聖經中後來稱爲「魔鬼,或撒但」(啓 12:9;參啓 20:2)。這一結果對世界的未來產生了毀滅性的影響。它使魔鬼成了「這世界的王」(約 12:31,參約 14:30,16:11)。因此,由於亞當和夏娃的子孫後代都在魔鬼的控制之下,魔鬼後來就可以誘惑耶穌基督,向祂獻上「世上的萬國」(太 4:8;路 4:5)。

雖然亞當和夏娃的悖逆使他們遠離了上帝,但上帝並沒有完全拋棄他們。在宣佈對蛇的審判時,上帝指出夏娃的一個後裔將戰勝蛇(創 3:15)。祂將取代蛇成爲這個世界的統治者。這個結果就反映在亞伯拉罕作爲多國之父的身份上。以撒祝福雅各時說:「願多民侍奉你,多國跪拜你」(創 27:29),也體現了同樣的概念。後來,雅各將「萬民都必歸順」(創 49:10)與猶大的一個後裔聯繫起來。最終,這一盼望在耶穌基督身上實現了,因爲萬國萬民都承認祂是主。

《創世記》預言亞伯拉罕的一個後裔將作爲一位仁慈的「父」統治萬國,從而爲多國帶來祝福。這個關於特殊後裔的應許是《創世記》17 章中立約的核心。爲了突出這一應許,恰當地引入了割禮作爲盟約的標誌。由於割禮的獨特性質,它引起了人們對男性後裔的關注。重要的是,在《創世記》17 章中,割禮不是種族純潔的標誌,它只標記著是亞伯拉罕的親生後裔。相反,正如上帝對亞伯拉罕所說的那樣,他要爲「無論是家裡生的,是在你後裔之外用銀子從外人買的」男子(17:12)行割禮。儘管上帝確認只有以撒才能確立亞伯拉罕之約,但即使以實瑪利也要行割禮。眾多非亞伯拉罕親生的男性都接受了割禮,這證明了《創世記》17 章中盟約的種族多元化。

如何最好地解釋《創世記》15 章和 17 章的顯著特點?對於這個問題,人們給出了不同的答案。一些學者根據古代近東的材料,認爲《創世記》15 章類似於王室封地,而《創世記》17 章則反映了宗主國的附庸條約。雖然這些建議指出在第 15 章和第 17 章中存在兩個盟約,但它們並沒有特別的幫助。它們沒有考慮到聖經文本的獨特性。我也不願意像有些人那樣強調第 15 章和第 17 章之間的區別,認爲前者是單邊/無條件的盟約,後者是雙邊/有條件的盟約。這種說法誇大了兩章之間的區別。然而,如果《創世記》17 章中的盟約與《創世記》22 章中的事件以及 22 章 16-18 節中的神聖起誓相關聯,那麼其中可能存在條件性因素。

我傾向於認爲《創世記》15 章和 17 章中有兩個盟約,第二個盟約包含了第一個盟約(即亞伯拉罕是多國之父,也是一國之父),但其他人可能更傾向於將其描述爲一個總體盟約包含了兩個不同部分。無論如何至關重要的是,不應將亞伯拉罕之約的實質侷限於亞伯拉罕作爲以色列之父的身份上。遺憾的是,這往往是那些把《創世記》17 章看作是對《創世記》 15 章盟約之確認的人的主流觀點。就我而言,將《創世記》17 章的盟約與第 15 章的盟約區分開來,也許更容易理解這第二個盟約或盟約的「第二部分」如何側重於祝福萬民的主題。歸根結底,理解亞伯拉罕故事的關鍵在於這兩章所提供的整體畫面。至於有人決定用一個盟約還是兩個盟約來描述,最終可能是個人性選擇問題。無論哪種選擇,都很容易與其它經文對單一亞伯拉罕之約的說法相協調,因爲《創世記》17 章的約包含了《創世記》15 章的約。

正如我所指出的,《創世記》17 章中上帝與亞伯拉罕所立的永恆之約的意義並非總能得到充分理解。它遠遠超出了亞伯拉罕的後裔將組成以色列國的範疇,而這正是《創世記》15 章盟約的唯一重點。早先的盟約將亞伯拉罕描述爲一個民族的父親。根據這個盟約,亞伯拉罕的親生後裔將在另一塊土地上經歷一段時期的苦待之後擁有迦南地(見創 15:13-16)。雖然這是上帝救贖計劃實現過程中的一個重要進展,但上帝對亞伯拉罕還有一個更大的目的。上帝將通過亞伯拉罕的一個後裔爲全地之人帶來祝福。

重要的是,與亞伯拉罕所立的約傳給了他的兒子以撒,期望他未來的子孫中有人能代表上帝治理多國。當我們在《創世記》中追隨這個獨特的家族血脈時,我們會清楚地看到,亞伯拉罕未來的子孫將通過成爲上帝完美的代理君王,爲世界各國帶來祝福,實現亞當和夏娃未能做到的事情。通過消除魔鬼對人類的控制,這位應許之王將在地上建立上帝的國度,取代魔鬼,成爲這個世界的統治者。鑑於這些期盼,使徒保羅說上帝「早已傳福音給亞伯拉罕,說:『萬國都必因你得福。』」(加 3:8)就不足爲奇了。保羅接著說,應許是「所應許的原是向亞伯拉罕和他子孫說的……就是基督」(加 3:16)。始於亞伯拉罕的,在耶穌基督終結了。

編注:本文選自亞歷山大(T.D.Alexander)著《天國的信息》(The Message of the Kingdom of God (London: IVP, 2024)第 3 章,經出版社許可後使用。

譯:DeepL;校:Jenny。原文刊載於福音聯盟英文網站:How Many Covenants Did God Make with Abraham?.