普世教會是由過去、現在和將來屬於基督的新約和祂國度的每一個人組成的在天上、末後的集合。地方教會是由相互確認的新約成員以及天國國民組成的團體,通過定期奉耶穌的名聚集在一起傳講福音和舉行聖禮來確定其身份。

翻譯成英文「教會」(ekklesia)的這個詞在新約原文中是「聚集」的意思,新約描述了兩種聚集:一間在天上,許多間在地上。這兩種教會分別是普世教會和地方教會。成爲基督徒就是成爲普世教會的一員,上帝藉此使我們與基督一同復活,並讓我們在天國與祂同坐。然而,天上教會的成員資質必須在地上「顯現」出來,基督徒通過奉基督的名聚集在一起傳講福音,並通過命禮相互確認彼此屬於基督。換句話說,天上的普世教會創造了地上的地方教會,而地方教會反過來又展示了普世教會。在歷史上,基督徒有時會強調一種教會——或地方教會或普世教會,而忽略另一種教會,但聖經的態度是兩者並重。這樣的態度要求人們在地方教會中追求個人性的作門徒,但地方教會要與其它教會合作。

教會到底是什麼?一個剛開始閱讀聖經的新基督徒可能會發現自己一開始回答這個問題時會感到十分困惑。在一處經文中,耶穌說祂要建造祂的教會,地獄的門不能勝過它(太 16:18)。新基督徒通過思考耶穌在這裡使用「教會」一詞的方式,會得出一個正確的結論:祂希望教會這個概念範圍廣泛,由來自全球各地、歷世歷代的許多成員組成。然後把聖經往後翻幾頁,這位剛信的基督徒又看到耶穌告訴門徒們,他們應該把無法處理的罪告訴「教會」(太 18:17)。現在,他或她不禁要問,教會實際上是否就是位於一個地方的一群特定的人。

翻開保羅的書信,同樣會發現這個詞有兩種不同的用法。一會兒,保羅談到「你們聚會的時候」,教會像是一個聚集(林前 11:18)。接下來,他寫道:「神在教會所設立的:第一是使徒,第二是先知,第三是教師」在這裡感覺教會是一個更大的東西(林前 12:28)。

當然,這位剛信的基督徒所看到的是聖經在普世性和地方性的意義上使用「教會」一詞的方式。

在最基本的詞彙層面上,希臘語中的 ekklesia(英文聖經譯爲「教會」)是聚集的意思。然而,聖經用這個詞來指兩種聚集:天上的和地上的。基督徒把它們分別稱爲普世教會和地方教會。

在我們的思維中,普世教會應該是第一位的,因爲人們通過成爲基督徒而「加入」普世教會或屬天的聚會。

畢竟,救贖是盟約性的。耶穌基督通過新約爲自己贏得的不僅僅是許多個體,而是一個族群,祂通過自己的生命、死亡和復活完成了這一切。然而,通過使這群人與祂聯合,祂也使他們彼此聯合。請聽使徒彼得如此說(彼前 2:10;另見弗 2:1-21):

「你們從前算不得子民,現在卻作了神的子民;

從前未曾蒙憐恤,現在卻蒙了憐恤。」

彼得將第二個子句中蒙神憐恤與第一個子句中成爲神的子民並列在一起。這兩件事同時發生。

我們所得之救恩的一個重要且恰如其分的比喻是收養(羅 8:15;加 4:5;弗 1:5)。被父母收養就意味著同時——獨立地卻同時地——接受一組新的兄弟姊妹。這就是普世教會——所有來自不同時代和世界各地的屬於這個新約的弟兄姊妹都成了我們新的弟兄姊妹。

那爲什麼說普世教會在天上呢?保羅說,神在恩典中拯救了我們之後,「他又叫我們與基督耶穌一同復活,一同坐在天上」(弗 2:6;另見西 3:1、3)。通過與基督的聯合,我們坐在了天上,也就是說,在神的高天寶座中我們有自己的地位和位置。在那裡我們擁有一切特權和保護,因爲我們是王的兒女。我們就在那裡。然而保羅繼續說我們不僅在縱向上與神和好了,得以復活坐在天上。接下來是橫向的和解:「你們從前遠離神的人,如今卻在基督耶穌裡,靠著他的血,已經得親近了。因他使我們和睦,將兩下合而爲一,拆毀了中間隔斷的牆。」(2:13, 14)這意味著:如果你在天國與基督同坐,你也就與天國中的其他人同坐。這就是保羅在接下來的章節(3:10,21;5:23-32)中要討論的天上的聚會,或普世教會。

《希伯來書》的作者爲他的基督徒讀者更明確地強調了這個聚會在天上的地位(來 12:22-24):

你們乃是來到錫安山、永生神的城邑,就是天上的耶路撒冷。那裡有千萬的天使,有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會,有審判眾人的神和被成全之義人的靈魂,並新約的中保耶穌,以及所灑的血。

同樣,地上的聖徒怎麼可能現在就聚集在天上呢?他們已經通過基督的新約在上帝的審判臺前得以宣告爲完美。在天國裡,上帝認爲所有聖徒無論活著的還是已經死去的,都有一席之地。

此外,這個天上的聚會預示著末後所有聖徒的聚會,他們聚集在上帝的寶座周圍——使徒約翰說「有許多的人,沒有人能數過來,是從各國、各族、各民、各方來的,站在寶座和羔羊面前」(啓 7:9)。因此,神學家稱普世教會不僅是天上的聚會,而且是末時的聚會。

定義一:普世教會是屬天的、末後的聚會,由過去、現在和將來屬於基督新約和國度的每一個人組成。

這就是耶穌在《馬太福音》第 16 章中應許要建立的教會。這是基督的整個身體、上帝的家和聖靈的殿。得救的人就成爲它的成員。

然而,基督徒在普世教會中的屬天成員資質需要在地上顯明出來,就像一個基督徒在基督裡所歸算的義都應該在他們公義的行爲中顯現出來一樣(雅 2:14-26)。普世教會的成員資格描述了一種「地位性」的現實。它是在上帝法庭中的天國位置或地位。因此,它和宇宙中或宇宙之外的任何事物一樣真實。然而,基督徒必須具體地穿上或實現或活出那種普世成員資質,就像保羅所說,我們必須在實質性的公義行爲中「穿上」我們地位性的公義(弗 4:24;西 3:10、14)。

換句話說,我們在基督普世和屬天身體中的成員身份不能只是一個抽象的概念。如果它是真實的,它就會在地上顯現出來——在真實的時間和空間裡與真實的人在一起,比如這些叫貝蒂(Betty)、賽義德(Saeed)和賈馬爾(Jamar)的人,我們無法選擇這些人,但他們會踩到我們的腳趾冒犯我們,會讓我們失望,會鼓勵我們,會幫助我們跟隨耶穌。普世教會的成員身份必須在地方基督徒的聚會中顯現出來。

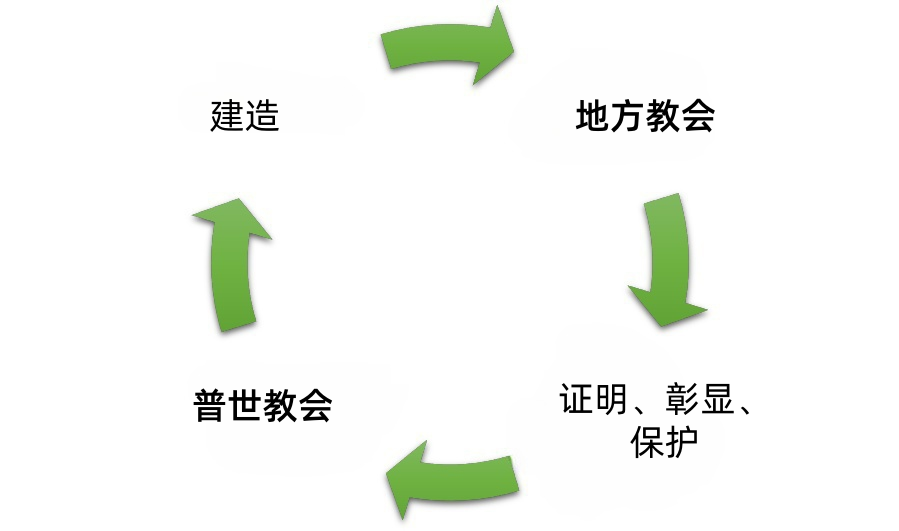

概括地說,普世教會創造了地方教會,而地方教會則證明、證實、展現甚至保護了普世教會,如下所示:

想想這意味著什麼:如果一個人說他屬於普世教會,但他卻與任何一間地方教會沒有任何關係,那麼人們可能會懷疑他是否真的屬於普世教會,這就像一個聲稱有信心但卻沒有好行爲的人會引起我們質疑一樣。

地方教會是我們看見、聽到並表達失望的地方與,普世教會一起——不,不是整體普世教會,是它的一種體現形式。

它是天上聚會在地上可見的前哨。它是一台來自未來的時光機,爲我們預演了末後的聚會。

更具體地說,普世教會通過(i)定期的聚會或聚集(ii)相互確認彼此是基督徒(iii)通過傳講福音(iv)和參與洗禮和主餐而成爲地方教會——一間可見的教會。

讓我們再回來解釋一下。每個國家和王國都要用某種方式表明他們的國民是誰。今天,各個國家使用護照和國界。古代以色列以割禮和守安息日分別作爲亞伯拉罕之約和摩西之約的標誌。教會目前還不是一個擁有土地的地上王國,但這個天國也需要某種方式來確認它在地上的國民。教會如何爲了他們自己的緣故,也爲了萬民的緣故界定「他們」是誰?

爲了回答這個問題,耶穌爲新約的成員提供了盟約的標誌:洗禮作爲入口標誌,人們通過洗禮歸入祂的名下(太 28:19);主餐作爲持續性標誌,他們通過主餐互相確認彼此是祂身體上的肢體(林前 10:17)。

不僅如此,祂還賦予地方教會權柄,讓他們公開確認自己的成員是祂國度的國民——給人們貼上這些盟約的標誌,就像教練分發球隊球衣一樣。爲此祂給了教會天國的鑰匙,他們在地上捆綁和釋放在天上也要捆綁和釋放(太 16:19,18:18)。這意味著什麼?這意味著教會擁有對福音的內容和對象——信仰告白和告白者——做出判斷的權柄。祂通過鑰匙授權教會說:「是的,這是我們所相信的福音宣告,你們必須相信它才能成爲我們的成員。」或者說:「是的,這是一位真宣告者。我們將爲她施洗讓她加入教會」,或者說:「我們將因他不悔改的罪而取消他的成員資質和領主餐的權利。」用日常用語來說,耶穌把天國的鑰匙交給了這個聚集的教會,好讓他們寫出信仰告白和成員名錄。

因此,定義二:地方教會是一個由新約成員和天上國民組成的相互確認團體,通過定期奉耶穌的名聚集在一起傳講福音和舉行聖禮來彼此確認身份。

耶穌在《馬太福音》第 18 章中描述了這種聚集的地方教會。它是基督的身體、上帝的家和聖靈的殿之展現。

在教會歷史中,不同的個人和傳統都或強調普世教會或強調地方教會。

在使徒之後最初的幾代人中,普世教會和地方教會都得到了正確的強調,至少從羅馬的克萊孟(Clement of Rome)和依納爵(Ignatius)等牧師寫給教會及其領袖的早期書信中可以得出這個結論。公元二世紀的文獻《十二使徒遺訓》(Didache)也同樣強調了地方教會的實際運作和基督徒在更廣泛意義上的忠心。

然而,正如人們有時會把重心從兩隻腳轉移到一隻腳上一樣,進入第三、第四和第五世紀後,教父們的著作也越來越強調普世教會,儘管是以經院的形式。這有歷史的原因。當時出現了許多神學異端。此外,教會在如何對待那些在逼迫中否認了基督但又要求教會重新接納他們之基督徒(尤其是主教)的問題上存在分歧。這些教牧挑戰促使每個人,從居普良(Cyprian)到奧古斯丁(Augustine)都強調與獨一、神聖、使徒、大公的教會(意爲普世教會)聯合之重要性。他們開始說,與唯一的真普世教會聯合就需要正確地與主教聯合;他們最終說,與正確的主教聯合意味著與羅馬主教或教皇聯合。換句話說,大公性或普世性既是地上的現實,也是天上的現實。它屬於將全球教會正式聯繫在一起的制度性結構——一種據說可以追溯到彼得並以教皇爲中心的主教制度。

新教改革打破了這一模式,他們提出的大公性概念更注重屬靈的方面。雖然他們也肯定教會生活中外部結構的必要性,但他們也開始區分有形教會和無形教會。他們認爲,一個人可能屬於看得見的教會卻不屬於看不見的教會,反之亦然,因爲救恩並不自動地通過洗禮或主餐獲得,而只能通過重生和信心獲得。因此,對無形教會的強調實際上將教會的大公性或普世性轉變爲一個屬靈的屬性,而非機構的屬性。換句話說,到了世界的末了普世教會將被證明是那間跨越了時空的無形教會,而不僅僅是每個自稱爲有形教會成員的人。

儘管如此,路德、加爾文和克蘭默(Cranmer)等早期的改教家仍然在他們的思想中爲合一性和大公性(普世性)的制度形式保留一些空間了。他們的宗派持「連結主義」(connectional),也就是說,教會與教會之間有著正式、有權柄的連結。在他們看來,這種正式的連結是合一性的要求,因此也是大公性的要求。因此,他們認爲可見的教會不僅僅包括地方教會——在一處的聚集之人的聚集。它還包括更大的教會組織,無論是長老區會(presbyteries)還是主教團(episcopacies)。因此,他們會把自己的宗派命名爲「英格蘭教會」或「德國路德宗教會」。毫不奇怪,他們的神學也同樣強調有形與無形之區別,甚至比地方與普世之區別更甚。嬰兒洗禮的實踐,以及視未重生的嬰兒爲教會成員的事實,增強了區分無形與有形的必要性。畢竟,未重生的嬰兒屬於看得見的教會,而不屬於看不見的教會。

然而在宗教改革後的幾十年內,重洗派(Anabaptists)以及最終浸信會將更徹底地重新把大公教會或普世教會的合一定位在天上。他們認爲,每間教會都應保持其作爲機構的獨立性,單單由信主的人組成。他們認爲,地上可見的教會只是地方教會,而且也只有地方教會——聚集的、位於某處的會眾。他們會說,英格蘭教會不是一間教會。它是一個將多個教會聯合在一起的教會組織或行政結構。

然而在浸信會團體中,現在的風險是把身體的重量完全轉移到另一隻腳上,基督徒會把所有的注意力都放在地方教會上,而很少關注普世教會。浸信會中的某些派別,如十九世紀末二十世紀初的地界主義(Landmarkists),實際上會認爲只存在地方教會。他們也會拒絕與非本教會成員在他們教會領主餐。值得慶幸的是,這種情況並不多見。

更常見的是,在二十世紀末和二十一世紀初的教會中,具有商業和營銷意識的教會領袖在功能上否認了普世教會。這些教會在口頭上肯定普世教會的存在。他們會在講道中爲著全世界的基督徒讚美上帝。但往往他們的教會實踐卻是一切只靠自己而忽視了普世教會。市場思維所使用的事工語言和方法有效地推廣了教會自己的品牌形像,就像快餐店推廣自己製作漢堡包的方法一樣。這可能無意中帶來了教會相互對立的後果。例如,過去幾十年流行的「教會使命宣言」就強調每間教會有其獨特的使命,就好像耶穌沒有給每間教會完全相同的使命宣言(太 28:18-20)一樣。這種強調獨特性而非共同夥伴關係的做法,相當於追求與其它教會分開工作,而不是一起工作。因此,當一間教會坐滿了人時,教會的第一反應不是建立另一間教會。相反,教會會開始第二堂敬拜或第二個堂點。教會可能會邀請其它國家的牧師來訪,並在臺上分享禱告請求,但他們不會邀請同一條街道上另一間教會的牧師這樣做。

總的來說,重營銷和重品牌的思維方式並不意味著會像快餐店那樣反對其它教會。然而,這確實意味著附近彼此相鄰的教會彼此忽視。更糟糕的是,他們實際上把自己放在了一場沒有挑明的巨大競爭中,最有魅力的演講者和最好的品牌及節目會吸引周邊教會的羊。因此,同一社區或同一城市的教會之間很少有合作關係。

然而,聖經中的畫面將身體的重心放在兩隻腳上——地方性和普世性。

普世教會「顯現」在地方教會中,正如我在開頭所論證的那樣。然而,普世教會也應該「顯現」爲每一間教會願意與其它教會結成夥伴關係,就像我們在新約教會中所看到的那樣。新約中的教會分享愛和彼此問候(羅 16:16;林前 16:19;林後 13:13;等等)。他們分享傳道人和宣教士(林後 8:18;約叄 5-6a)。他們帶著喜樂和感恩在經濟上互相支持(羅 15:25-26;林後 8:1-2)。他們在基督徒生活中彼此效法(帖前 1:7,2:14;帖後 1:4)。他們在經濟上互相看顧(林前 16:1-3;林後 8:24)。他們彼此代禱(弗 6:18)。還有更多。

今天的基督徒可能會在聖經是否要求教會之間要建立機構性的合一或聯繫的問題上存在意見分歧(我認爲不是)。但每間地方教會都應該愛普世教會,愛其它的地方教會,與它們合作,並支持它們,包括離它們最近的教會。當其它教會的受洗成員來訪時,我們應該願意與他們同領主餐。

此外每個宗派的傳統都應該肯定,基督徒必須加入地方教會,因爲這些地方教會是普世教會的表現形式。我們所屬的天國派遣了大使,並在此時此地建立了大使館。這些聚集的教會是前哨,是預嘗,是殖民地,是最終聚集的代表。如果你屬於教會,你就會想要加入教會。我們的宣告、信仰、團契和我們在基督身體中的成員身份在這裡得到了具體的呈現。

編注:本文爲「簡明神學」系列專文之一,本文所表達的所有觀點均爲作者本人的觀點,本文基於知識共享(Creative Commons)的署名-相同方式共享(Attribution-ShareAlike, CC BY-SA 4.0)協議免費提供給公眾,允許用戶以其它媒體/格式和改編/翻譯其中內容,但需要附上原文鏈接、指出自己所做的修改,並採用同樣的知識共享許可協議。

譯:DeepL;校:Jenny。原文刊載於福音聯盟英文網站:The Church: Universal and Local.