希拉里·克里頓曾經在2016年4月3日這樣說到:「沒有出生的人沒有憲法權利。」

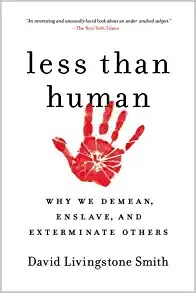

殺人是不對的,但消滅一隻老鼠就沒什麼問題。普通納粹黨徒就依照這種邏輯說服自己:殺死猶太人沒什麼問題,因爲猶太人是「老鼠」——危險的、攜帶疾病的老鼠。這是大衛·利文斯通·史密斯(David Livingstone Smith)在他出版於2012年的著作《次於人類:爲什麼我們貶低、奴役和滅絕他人》(Less than Human: Why We Demean, Enslave, and Exterminate Others)裡面所提出的觀察。

史密斯這本書的基本觀點是,人們在奴役、折磨或殺死敵人之前,會先把敵人非人化。盧旺達的胡圖人視圖西人爲「蟑螂」,因此用棍棒打死了幾十萬人;美國白人稱美洲原住民爲「野人」,稱黑人爲「財產」,作爲強姦、販賣和殺害這些人的理由。我們在歷史上不斷讀到人類的這種做法,一直可以追溯到中國古代、埃及和美索不達米亞文獻中。

史密斯這本書的基本觀點是,人們在奴役、折磨或殺死敵人之前,會先把敵人非人化。盧旺達的胡圖人視圖西人爲「蟑螂」,因此用棍棒打死了幾十萬人;美國白人稱美洲原住民爲「野人」,稱黑人爲「財產」,作爲強姦、販賣和殺害這些人的理由。我們在歷史上不斷讀到人類的這種做法,一直可以追溯到中國古代、埃及和美索不達米亞文獻中。

史密斯指出,殺死或奴役自己的同類會讓人良心不好受;但殺死一些看起來像人類的次等生物就容易了——尤其當這種殺戮被系統化和合法化之後。一個嗜殺的政權不僅需要權力,它還需要合法化屠殺行爲,需要道德論據,需要把這種殺戮看作是一種……權利。

回到我們今天,難怪支持墮胎選擇權的人稱女人子宮內的實體爲……嗯,該怎麼稱呼它呢?胎兒?有機組織?子宮內異物?一團細胞?女人自己身體的一部分(好像闌尾一樣)?

此外,我們也不應該爲那些支持墮胎選擇權的一方採用了我們美國人看爲最神聖的價值觀來主張他們的論點而感到驚訝,那就是:「選擇」,或「自由」或「女性權利」。在美國的道德地圖上,沒有比這些更偉大的論點了。也許,生命比這些更偉大吧?那麼,那個東西一定不是真正的生命!

現在,你看到關於墮胎的論辯是如何進行的了吧?它遵循的腳本與歷史上幾乎所有其他奴隸制或種族滅絕政權的腳本一摸一樣。

過去,壓迫者用所謂「種族科學」的科學語言來貶低受害者或奴隸的人性。根據種族主義者的說法,美國黑人缺乏「白血」("white blood"),而納粹則宣稱已經開發出一種發現非雅利安人血統的測試方法。

今天,支持墮胎選擇權的女權主義者和哲學家都不得不同意,未出生的實體擁有人類的DNA。畢竟,胚胎的DNA並不是狗或蟑螂的DNA,我們應該比納粹更明白這一點。但是,主張墮胎選擇權的作者們採用了人(person)這一哲學範疇,以區別未出生的實體與擁有權利的人。按照他們的觀點,一個人類生命要成爲人,需要「生存能力」或「知覺」,或者類似的東西。

不管是用科學的語言(什麼是人類)還是用哲學的語言(什麼是一個人),我們都會找到某種方式來貶低「它」。受精卵(the zygote)、胚胎(the embryo)、胎兒(the fetus)——這些聽起來好像外星電影中的詞彙——並不是我們。諷刺的是,支持墮胎選擇權的遊說團體擺出平等、進步和保護被壓迫者的立場姿態;但與此同時,墮胎診所卻提供網站下拉式菜單,供購買胎兒部位:舌頭、眼睛、四肢、頭部、卵巢,還是頭皮(見此處第9頁C3展品)。

因此,希拉里·克林頓在2016年4月那次跌跌撞撞的脫稿演說顯得非常不小心。她在接受MSNBC採訪時說:「沒有出生的人(person)沒有憲法權利。」難道她沒有收到過國際計劃生育組織的備忘錄,指示支持墮胎選擇權的官員不要使用"person"這個詞嗎?

克林頓國務卿接著用了「孩子」這個詞,給自己挖了一個更深的坑:「沒有出生的人沒有憲法權利,」她接著說,「這並不意味著我們在絕大多數情況下不盡一切可能的努力,例如,幫助一個懷著孩子的母親,並希望確保孩子能夠健康,得到適當的醫療支持。」等等,這是一個孩子?

嗯,顯然這不是一個完整的孩子。你可以對一個亞人類的孩子有一定程度的道德義務。比如說,你要養活你奴隸的孩子。所以,好吧,好吧,「履行你的責任,」克林頓承認,但請記住,這「不包括犧牲女人做決定的權利。」啊,我們安全地回到了既定腳本上。

我們假設殺一個「人」其實是錯誤的,那麼問題來了,是什麼讓一個人稱其爲「人」呢?

下面是一個仍然通用的定義,這定義的歷史可以追溯到古希臘:人是一種理性的動物。與其他獸類不同,人類可以(有時)思考。這是一個簡單的理論,但從道德角度來說,這定義不夠充分。人之爲人並不僅僅取決於人的智力稟賦。如果人性取決於智識,那麼我們該如何看待智力障礙者,還有那些患有嚴重癡呆症的人、植物人,或者就本文所關心的情況而言,我們該如何看待尚未出生的人?

我們需要把「人」的定義變得更加基本。要成爲一個人,所需要的就是成爲這個物種的一員。很簡單,一個人類(human)就是一個人(person),人之爲人不可否定、不需要另外條件。因此,一個人是否有缺陷、是否有意識,是否「有活力」,這些都不重要。

反過來想一想。如果人之爲人不是基於物種本身,那麼權力就在這裡找到了空間:誰最有權力建立哪些人「是人」、哪些人「不是人」的標準呢?如果你擁有所有的槍支,或者所有的俱樂部,或者所有的土地,或者最高法院的多數席位,你就可以制定誰是人、誰不是人的標準?這聽起來很嚇人?

事實上,如果你是一位母親,你現在正擁有這種權力。

在羅訴韋德案(Roe v. Wade)中,七位法官裁定,女性擁有「隱私權」,基於她對自己身體及其生殖器官的佔有,她必須被賦予自主性,並擁有終止一個不能離開其子宮獨自「存活」(viable)的孩子生命之權利。換句話說,未出生的孩子對母親的依賴性被扭曲爲母親擁有完全的權力來決定這個孩子是否是一個有生命的人。如果母親願意、喜歡、有意願,她就可以把自己的孩子非人化。

此後,其他哲學家合理地將這種從意願到權力的邏輯進一步延伸,賦予父母對嬰兒有同樣的權力。既然人之爲人不是取決於他是否屬於這一物種,爲什麼不給人更多權利呢?

剝去所有的國慶、自由與權利的美談,這裡就有了支持墮胎選擇權的核心:如果我不想讓你成爲人,你就不是個人。一個人是不是人,不再是個生物問題,而成了一個權力問題。

支持墮胎選擇權的主張不需要更深的理論,不需要更多論辯,也毫無人性。這就是整個論點:我不想讓你成爲一個人。

這讓我們對希拉里·克林頓的言語失誤有了更黑暗的解釋。也許這根本就不是一個失誤。也許她就是想說人,就是想說孩子,就是想讓我們的耳朵習慣於聽到這些詞和墮胎聯繫起來。她知道孩子是否是人、是否擁有人格這樣的爭論不可避免。所以,她提前讓我們習慣起來。

我相信這就是胎兒的意義:一個人的生命。沙龍網站(Salon.com)的一位工作人員也承認這一點,「但這並不能讓我減少一絲一毫支持墮胎選擇權的堅定態度。」畢竟,「不是所有的生命都平等。」

這就是希拉里·克林頓和支持墮胎選擇運動的方向嗎?自由地賦予我們殺害人類的權利?

剝奪敵人的人性並不是殺人的唯一方法,你也可以通過讓自己的良心變得剛硬而殺人。「是的,我殺的是一個人。那就這樣吧。」

「納粹現象最令人不安的不是納粹分子都是瘋子或怪物,」史密斯說,「而是他們都是普通人。」

就人類互相殺害的軍事行動而言,史密斯引用馬克·吐溫的話說,人類「洗去手上的血跡,用嘴爲『人類的普遍兄弟情誼』而努力。」

同樣,C.S.路易斯也認爲:

現在最大的罪惡不是在那些骯髒的「犯罪窩點」……甚至也不是在集中營和勞改營。……而是在乾淨、鋪著地毯、暖和、光線充足的辦公室裡,由白領、剪著指甲、颳著光滑的臉頰、不需要大聲說話的安靜思考者在構思和下令。

也許,就像,在參議院的會議上?或者在醫生的辦公室裡?

不,不是我們,我們肯定沒有那麼糟糕,不是嗎?

最後,其實,史密斯的解釋還不夠深入。我們不僅僅把別人非人化,而且我們把自己神化了。我們想要成爲神。我們想要判斷誰是人、誰不是人。我們想要賦予自己分配生死的權力。

譯:DeepL;校:JFX。原文刊載於《聖經與文化》(Canon and Culture)雜誌,福音聯盟英文網站蒙允轉載:Why Abortion Makes Sense.